Wie entstehen Nachrichten?:

Nachrichten informieren uns darüber, was in der Welt vor sich geht. Sie sind nicht bloß Informationen, sondern werden von JournalistInnen aus dem endlosen Strom der täglichen Geschehnisse ausgewählt, bearbeitet und für uns aufbereitet. Aber wie findet diese Auswahl statt? Welche Rolle spielen dabei Nachrichtenagenturen? Und: Warum sollten wir überhaupt journalistische Nachrichten bzw. Nachrichtensendungen ansehen, wenn wir doch auch über Social Media Informationen bekommen?

Noëmi Barz arbeitet als Hilfswissenschaftlerin am fög – Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft. Sie hat Kommunikationswissenschaften und Deutsche Literatur studiert und hat nebenbei Erfahrungen im Lokaljournalismus und in der Onlinekommunikation gesammelt. Zurzeit macht sie ihren Master in Empirischen Kulturwissenschaften an der Universität Zürich.

Noëmi Barz arbeitet als Hilfswissenschaftlerin am fög – Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft. Sie hat Kommunikationswissenschaften und Deutsche Literatur studiert und hat nebenbei Erfahrungen im Lokaljournalismus und in der Onlinekommunikation gesammelt. Zurzeit macht sie ihren Master in Empirischen Kulturwissenschaften an der Universität Zürich.

Dr. Jens Lucht ist Leiter des Departments Wissensvermittlung am fög – Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft/Universität Zürich. Er ist Dozent am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung/UZH, am Soziologischen Institut/UZH und an der Weiterbildungsstelle der UZH. Web: www.foeg.uzh.ch

Dr. Jens Lucht ist Leiter des Departments Wissensvermittlung am fög – Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft/Universität Zürich. Er ist Dozent am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung/UZH, am Soziologischen Institut/UZH und an der Weiterbildungsstelle der UZH. Web: www.foeg.uzh.ch

Rebekka Rieser ist seit 2022 Postdoktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am fög - Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft. Sie hat Religion-Wirtschaft-Politik studiert und in Religionswissenschaft an der Universität Luzern promoviert. Nun arbeitet sie im Feld "Digital Religion(s)" und im Bereich Religion und mediale Öffentlichkeit. Während ihres Studiums war sie zudem Lehrerin an verschiedenen Primar- und Sekundarschulen der Schweiz.

Rebekka Rieser ist seit 2022 Postdoktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am fög - Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft. Sie hat Religion-Wirtschaft-Politik studiert und in Religionswissenschaft an der Universität Luzern promoviert. Nun arbeitet sie im Feld "Digital Religion(s)" und im Bereich Religion und mediale Öffentlichkeit. Während ihres Studiums war sie zudem Lehrerin an verschiedenen Primar- und Sekundarschulen der Schweiz.

Nachrichten?

wichtig?

agenturen

faktoren

im Vergleich

Websites

Worum geht es?

Täglich passieren auf der Welt oder in unserem Umfeld viele Dinge. Aber über welche Ereignisse wird berichtet? Wer entscheidet, über was berichtet wird und über was nicht? Wie wird eigentlich ein Ereignis zur Nachricht?

Eine wichtige Rolle spielen hier die Medien. Und zwar die Medien, die journalistisch arbeiten. Sie müssen sich jeden Tag überlegen, welche Ereignisse sie aus der Flut von Informationen herausfiltern und dann über sie berichten. Dazu müssen sie recherchieren, die Nachrichten entsprechend aufbereiten und produzieren. Wie das journalistische Medien tun, kannst Du hier sehen.

Das heißt aber auch, dass die Medien zu einem großen Teil bestimmen, welche Nachrichten zu uns kommen und welche Informationen eher nicht. Man nennt das auch die „Gatekeeper-Funktion“ der Medien: Sie sind die „Wächter“, die bestimmen, welche Informationen zu Nachrichten werden. Allerdings ist diese Funktion der Medien durch soziale Medien wie Instagram, TikTok oder YouTube weniger wichtig geworden.

Zitat

"Werden wir richtig informiert? Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, daß von der Antwort auf diese Frage die Zukunft der menschlichen Gesellschaft abhängt.“

Arnold Joseph Toynbee, engl. Historiker

NZZ

Social Media

Auf Social Media gibt es die „Gatekeeper-Funktion“ der Medien nicht. Hier kann jeder (fast) alles posten, was er oder sie möchte. Das ist zunächst einmal positiv, denn dann kann jeder selbst bestimmen, was er anderen mitteilen möchte, und ich kann mir überlegen, was ich anschauen möchte. Denn ansonsten bestimmen die Medien, was als Information oder Nachricht bei uns ankommt.

Das schafft aber auch Probleme. Denn gerade bei politischen, gesellschaftlichen oder sonstigen Themen ist es wichtig, dass wir Informationen bekommen, die a) gut recherchiert sind, b) von jemanden geschrieben werden, der sich mit dem Thema auskennt oder sich damit befasst hat und die c) von anderen (z. B. der Redaktion) überprüft und ergänzt worden sind. Genau das passiert bei guten journalistischen Medien. Und ich weiß dann, von wem die Informationen stammen. Das ist auf Social Media häufig nicht klar, weil ich dort z. B. Informationen auch unter einem Pseudonym veröffentlichen kann.

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

| Wie wird aus einer Meldung ein Fernsehbeitrag?

Radio, Fernsehen, Internet – Nachrichten gibt es auf vielen Kanälen. Doch woher kommen die Meldungen? Und wie werden Nachrichten produziert? (13.12.2021) Video: 05:06 | ||

«Was ist eine Nachricht?

Nachrichten begegnen uns jeden Tag im Internet, im Fernsehen, im Radio oder in Zeitungen. Doch wie kommt eine Nachricht dorthin? Und was macht eine Nachricht überhaupt aus? Stefan Weigel, Nachrichtenchef des SPIEGEL, gibt Henrik Antworten auf die Fragen und erklärt, warum Nachrichten für die Öffentlichkeit wichtig und interessant sind. (18.11.2019), Video: 04:35 |

Social Media

Dass die „Gatekeeper“-Funktion abgeschwächt wurde, heißt aber nicht, dass auf TikTok und Co. keine journalistischen Medien präsent sind. Sie sind dort durchaus aktiv und versuchen, gerade jüngere Menschen zu informieren. Aber weil die Sozialen Medien anders funktionieren, als Radio, Zeitungen oder Fernsehen, treten auch die Journalist:innen und Redaktionen anders auf. Schaut euch einmal den TikTok-Feed der ARD-Tagesschau an und vergleicht ihn mit der Homepage der Tagesschau. Was fällt euch auf?

Was sind Nachrichten?

Einzelarbeit

Individuelle Erarbeitungsphase: Was sind Eigenschaften von Nachrichten? Wie unterscheiden sie sich von anderen Medienformaten? Gehe auf die Seite Hanisauland und auf die Seite der bpb (Bundeszentrale für politische Bildung) und notiere dir, was die Eigenschaften von Nachrichten sind.

Kooperation

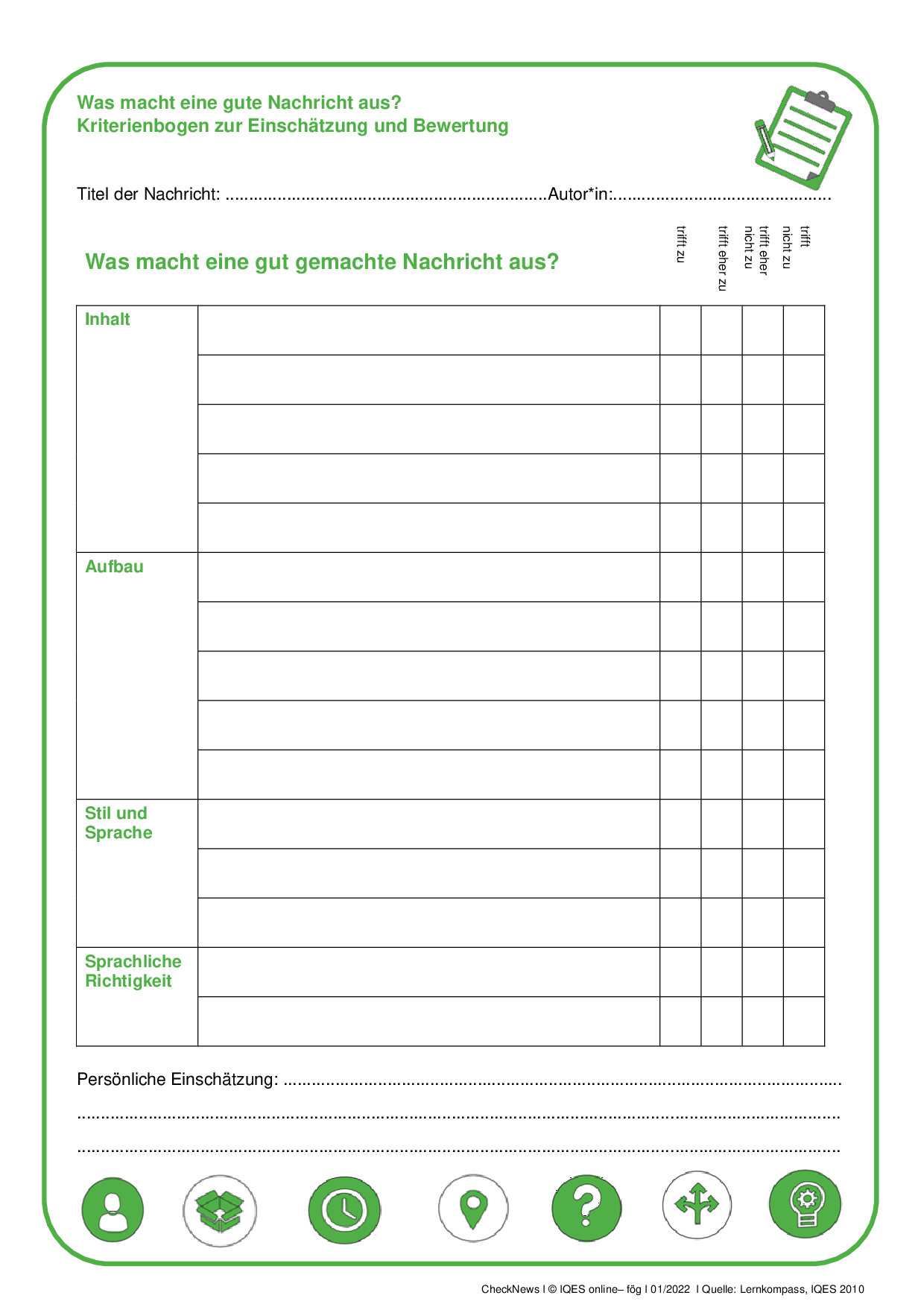

Vorbereitung: Bildet Zweiergruppen. Nehmt den leeren Kriterienbogen zur Hand und füllt ihn gemäß den Informationen, die ihr auf diesen Webseiten gefunden habt, aus.

Austausch im Plenum

Sammelt in der Klasse alle Kriterien, die ihr für Nachrichten gefunden habt. Wenn sich eure Antworten von denen eurer Mitschüler:innen unterscheiden, diskutiert diese Unterschiede im Plenum und versucht, auf eine gemeinsame Lösung zu kommen. Macht das so lange, bis ihr einen komplett ausgefüllten Kriterienbogen für Nachrichten habt.

Was macht eine gute Nachricht aus? Kriterienbogen zur Einschätzung und Bewertung.

Umfang/Länge: 1 Seite

Aus: CheckNews «Wie entstehen Nachrichten»

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Medien, Informatik, Räume, Zeiten, Gesellschaften / Geografie, Geschichte

Stufen: 6. Stufe, 7. Stufe, 8. Stufe, 9. Stufe, 10. Stufe, 12. Stufe, 13. Stufe

Kooperation

Zurück in die Zweiergruppen! Recherchiert im Internet eine tagesaktuelle Meldung. Nun soll jeder von euch mehrere Artikel zum Thema durchlesen. Prüft mit Hilfe des Kriterienbogens und des Einteilungsrasters, ob es sich um Nachrichtenmeldungen handelt und ob sie weiteren Kriterien von Nachrichten entsprechen. Welche Unterschiede findet ihr? Tauscht euch über eure Erkenntnisse aus.

Gatekeeper (Pro-Kontra-Diskussion)

Kooperation

Mit dieser Pro-Kontra-Debatte beleuchtet ihr folgende Aussage:

„Es ist gut, dass die sogenannte Gatekeeper-Funktion der Medien im Zeitalter von Social Media abgeschwächt wird.“

Ihr tragt verschiedene Meinungen und Perspektiven zusammen und könnt euch dadurch eine fundierte eigene Meinung bilden!

Schritt 1: Bildet Vierergruppen und definiert zuerst gemeinsam, was genau mit der Gatekeeper-Funktion gemeint ist. Lest dazu noch einmal den Einführungstext „Worum geht es“ und den Text zu Social Media in der violetten Kachel. Denn nur, wenn ihr alle von derselben Definition ausgeht, könnt ihr wirklich miteinander diskutieren!

Schritt 2: Bildet zwei Gruppen, die sich entweder um Pro- oder Kontra-Argumente kümmern. Tipp: Es kann durchaus spannend sein, sich hier nicht für die eigene Meinung zu entscheiden.

Schritt 3: Nun überlegt ihr euch in der Zweiergruppe gute, überzeugende Argumente für euren Standpunkt. Als mögliche Hilfestellungen dienen euch eure eigenen Erfahrungen, die vorhandenen Medienbeiträge oder zusätzliche, eigene Recherchen. Notiert/visualisiert die wichtigsten Argumente.

Und nun: Auf zur Debatte – Eröffnung, Plädoyers und Co! Auf dieser Karte (Vorderseite und Rückseite) findet ihr nun die einzelnen Schritte der Pro-Kontra-Debatte als Fahrplan und allenfalls als zusätzliche Hilfe einige Links mit informativen Tutorials zum Ablauf eurer Debatte. Viel Spaß bei eurer gemeinsamen Meinungsbildung!

Warum sind Nachrichten wichtig?

Nachrichten sind wichtig, weil wir uns so ein Bild machen können, was in der Welt um uns herum geschieht und was wichtig ist und was vielleicht weniger wichtig ist. Wenn ich mich nicht informiere, kann ich mir schwerer eine Meinung zu Themen bilden und ich bin auch anfälliger für Fake News, weil ich weniger weiß. Ich will mich auch mit meinen Mitmenschen austauschen und die Gesellschaft, in der ich lebe, mitgestalten können. Wenn ich z. B. wählen will, muss ich informiert sein, um zu wissen welche Person oder Partei meine Interessen am besten vertritt.

Hier könnt Ihr vertiefte Informationen über Medien und die Frage bekommen, warum es wichtig ist, sich zu informieren.

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

Warum braucht es Medien? Ob online, in der Zeitung oder im TV: Medien sind die vierte Gewalt in einem demokratischen Staat. Warum es Medien braucht, erklärt dir Raphi in diesem »Clip und klar!«-Erklärvideo. (11.06.2018), ab 00:00 | |||

Medien – warum die 4. Gewalt für die Demokratie so wichtig ist Lügenpresse, Staatsfunk – harsche Kritik an Journalisten nimmt zu. Der Film zeigt Gründe dafür, macht aber auch deutlich: Freie Medien sind eine tragende Säule fortschrittlicher Demokratien und wichtiger denn je. (23.1.2024), ab 00:00 |

Kann ich mir aber nicht auch ein Bild vom Weltgeschehen machen, wenn ich YouTube, Instagram oder TikTok nutze? Klar – aber es gelten hier eben andere Regeln als im Journalismus! Darum ist es wichtig, die Unterschiede zwischen Social Media Posts und journalistischen Nachrichten kennenzulernen. Welche Unterschiede wichtig sind, siehst du in diesem Video:

Zwischen Youtube und Tagesthemen: Was ist eine Meinung? Was eine Nachricht? (13.09.2021), Video: 06:41

Nachrichtentagebuch: Welche Nachrichten konsumiere ich eigentlich?

Einzelarbeit

Konsumierst du Nachrichten? Wenn ja, nutzt Du vor allem Social-Media-Kanäle oder auch „klassische“ Medien wie Zeitungen oder das Fernsehen oder Radio? Oder gehst Du auf bestimmte Homepages, um Dich zu aktuellen Geschehnissen zu informieren?

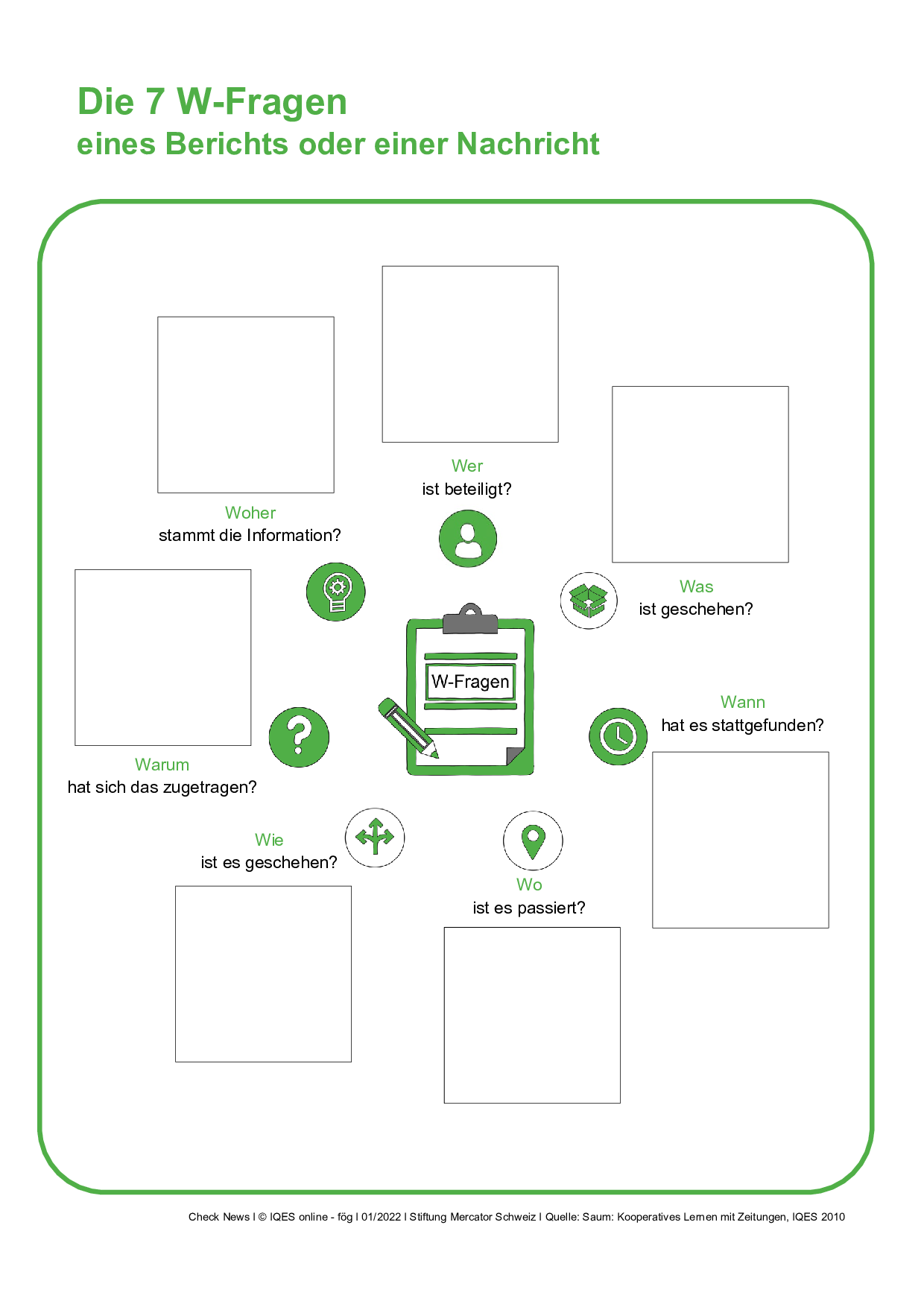

Benutze die Tabelle im PDF, um Deine eigene Nachrichtennutzung festzuhalten. Du kannst damit ein kleines Medientagebuch führen: Notiere dir eine Woche lang jeden Tag, welche Nachrichten Du wann und wo genutzt hast. Gib noch weiter Auskunft, indem du für jede Nachricht die 7-W-Fragen festhältst.

Bereite für die Klasse im 7-W-Uhr-Arbeitsblatt die Nachricht vor, die dich am meisten bewegt hat oder die am wichtigsten fandest.

Umfang/Länge: 1 Seite

Aus: CheckNews «Journalismus unter Druck»

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Medien, Informatik, Räume, Zeiten, Gesellschaften / Geografie, Geschichte

Stufen: 7. Stufe, 8. Stufe, 9. Stufe, 10. Stufe, 11. Stufe, 12. Stufe, 13. Stufe

Austausch im Plenum

Wanderausstellung: Hängt eure 7-W-Uhr Arbeitsblätter an die Wandtafel und begutachtet die Blätter der anderen.

Diskussion: Gibt es Nachrichten, die alle „gelesen oder gesehen haben“? Was fällt euch anhand der unterschiedlichen Nachrichtenblätter auf? Welche Nachrichten würdet ihr als Klasse als besonders wichtig einstufen für die Gesellschaft oder die Politik in eurem Land?

Eine Welt ohne Nachrichten? Alternativrealitäten

Nachrichten helfen uns, ein Bild von der Welt zu machen und eine Meinung zu verschiedenen Themen zu entwickeln. Dank den Nachrichten können wir besser in der Gesellschaft mitwirken, politisch aktiv sein oder unterscheiden, was wahre oder Fake News sind. Wir sind ständig von Nachrichten umgeben, das kann auch überfordernd sein. Es gibt daher auch immer mehr Menschen, die keine Nachrichten mehr konsumieren. Wie würde wohl eine Welt oder dein Land aussehen, wenn es keine Nachrichten mehr gibt?

Kooperation

Vorbereitung: Bildet Vierergruppen und notiert nochmals kurz gemeinsam die Punkte, weshalb Nachrichten wichtig sind.

Individuelle Erarbeitungsphase: Lest nun den Medienbeitrag vom WDR zum Thema: Warum viele Menschen keine Nachrichten mehr konsumieren. Notiere dir, aus welchen Gründen Menschen keine Nachrichten mehr konsumieren wollen.

Austausch: Stellt euch nun ein Szenario vor, in dem es gar keine Nachrichten mehr gibt, weder auf Social Media noch in den klassischen Medien. Was würde passieren? Was wären positive, was wären negative Folgen? Wäre das ein wünschenswertes Szenario oder gibt es eine Möglichkeit auch nachrichtenmüde Personen wieder für Nachrichten zu begeistern?

Alternative Einzelarbeit

Schreib ein kleines Essay (2-3 Seiten), ob du für eine Welt ohne oder mit Nachrichten bist, und begründe deine Überlegungen.

Nachrichtenagenturen

In einigen Fällen recherchieren die Medien selbst die Informationen, aus denen später die Nachrichten entstehen. Häufig bekommen die Medien ihre Informationen aber über Nachrichtenagenturen. Diese Agenturen arbeiten teilweise national, manche auch international und sind den Medien vorgelagert. Sie bieten den Medien Informationen oder auch schon vorgefertigte Medienprodukte zum Kauf an. Es gilt dabei, wie immer im Journalismus, das „Zwei-Quellen-Prinzip“: Eine Information kann nur veröffentlicht werden, wenn zwei Quellen unabhängig voneinander diese bestätigen. Außerdem werden journalistische Texte vor der Veröffentlichung von anderen Redaktor:innen gegengelesen. Das nennt man dann das „Vier-Augen-Prinzip“. Nachrichtenagenturen sind entweder private oder staatliche Unternehmen. Problematisch ist, dass die meisten Agenturen weltweit unter mehr oder weniger starkem staatlichen Einfluss stehen. Die meisten Agenturen ohne staatlichen Einfluss gibt es in Europa. Sie sind in der sog. „Gruppe 39“ miteinander verbunden. Es gibt drei global agierenden Nachrichtenagenturen: Die Associated Press (AP), Thomson Reuters (beide aus den USA) sowie Agence France-Presse (AFP) aus Frankreich. In Deutschland ist die Deutsche Presse-Agentur (dpa) Marktführer, in Österreich die Austria Presse Agentur (APA) und in der Schweiz die Schweizerische Depeschenagentur (SDA). Staatlich kontrollierte Agenturen sind z. B. Xinhua aus China oder die russische Agentur Rossija Sewodnja.Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

Wie entstehen Nachrichten? Nachrichtenmacher müssen schnell entscheiden. Von frühmorgens bis spätnachts aktualisieren sie laufend ihre Berichte und stellen neue Sendungen zusammen. Wie arbeitet eine Nachrichtenredaktion? (24.11.2020) Video: 09:39 | |||

Wie entstehen Nachrichten? Wie ihr Tagesablauf in der Nachrichtenredaktion aussieht, beschreibt Caro Knape im Video. (26.02.2019), Video: 01:01 | |||

Jan Hofer erklärt „Newsroom“ Neuigkeiten – davon leben die Nachrichten der Rundfunkanstalten. Damit die auch immer schnell und gleichzeitig im Fernsehen, Radio und online ankommen, gibt es den Newsroom. Jan Hofer erklärt, wie das so mit dem Newsroom bei der Tagesschau ist. (13.02.2020), Video: 01:52 | |||

| Wie entstehen Nachrichten? “ Wir wollen wissen, was um uns herum passiert und warum – aber selbst alles sehen klappt nicht. Dafür gibt es die Medien und Nachrichten: Journalisten sammeln das, was woanders geschieht, stellen Fragen, prüfen, ob alles stimmt und erzählen es dann: Online, in Sozialen Netzwerken, im Radio, im Fernsehen oder in der Zeitung. (31.01.2018), Audio: 02:26 |

Jeden Tag gibt es neue Nachrichten aus der ganzen Welt. Und es gibt Nachrichtenagenturen, die ihre Informationen und Bilder verkaufen. Wie das genau geht, seht ihr hier:

Das machen Nachrichtenagenturen – ZDFtivi (01.02.2024), Video: 01:24

Nachrichtenagenturen – WDR neuneinhalb (05.04.2022), Video: 00:54

FAQ: Fragen über Fragen

Kooperation

Vorbereitung:

Setzt euch zu zweit zusammen und besucht die Webseite der ARD Tagesschau, wo häufig gestellte Fragen aufgelistet sind: Hier

Scrollt euch durch die Liste und schaut euch die blau geschriebenen Fragen an. Welche Fragen interessieren euch am meisten? Notiert sie euch auf einem separaten Blatt. Die Antworten müsst ihr vorerst noch nicht lesen!

Achtung, fertig… Rollenspiel!

Jemand von euch versetzt sich nun in die Rolle der Zuschauer:in, die andere Person spielt das Redaktionsmitglied. Der Zuschauer oder die Zuschauerin stellt die erste Frage – das Redaktionsmitglied versucht, die Frage zu beantworten. Wenn die Antwort gegeben wurde, könnt ihr auf der Webseite nachlesen, wie die echte ARD-Redaktion die Frage beantwortet hat. Hattet ihr Übereinstimmungen? Ist euch noch etwas eingefallen, das nicht auf der Webseite steht? Wenn ihr fertig seid mit Nachlesen, geht es auf zur nächsten Runde – diesmal wechselt ihr die Rollen! Macht das so lange, bis alle eure Fragen beantwortet wurden.

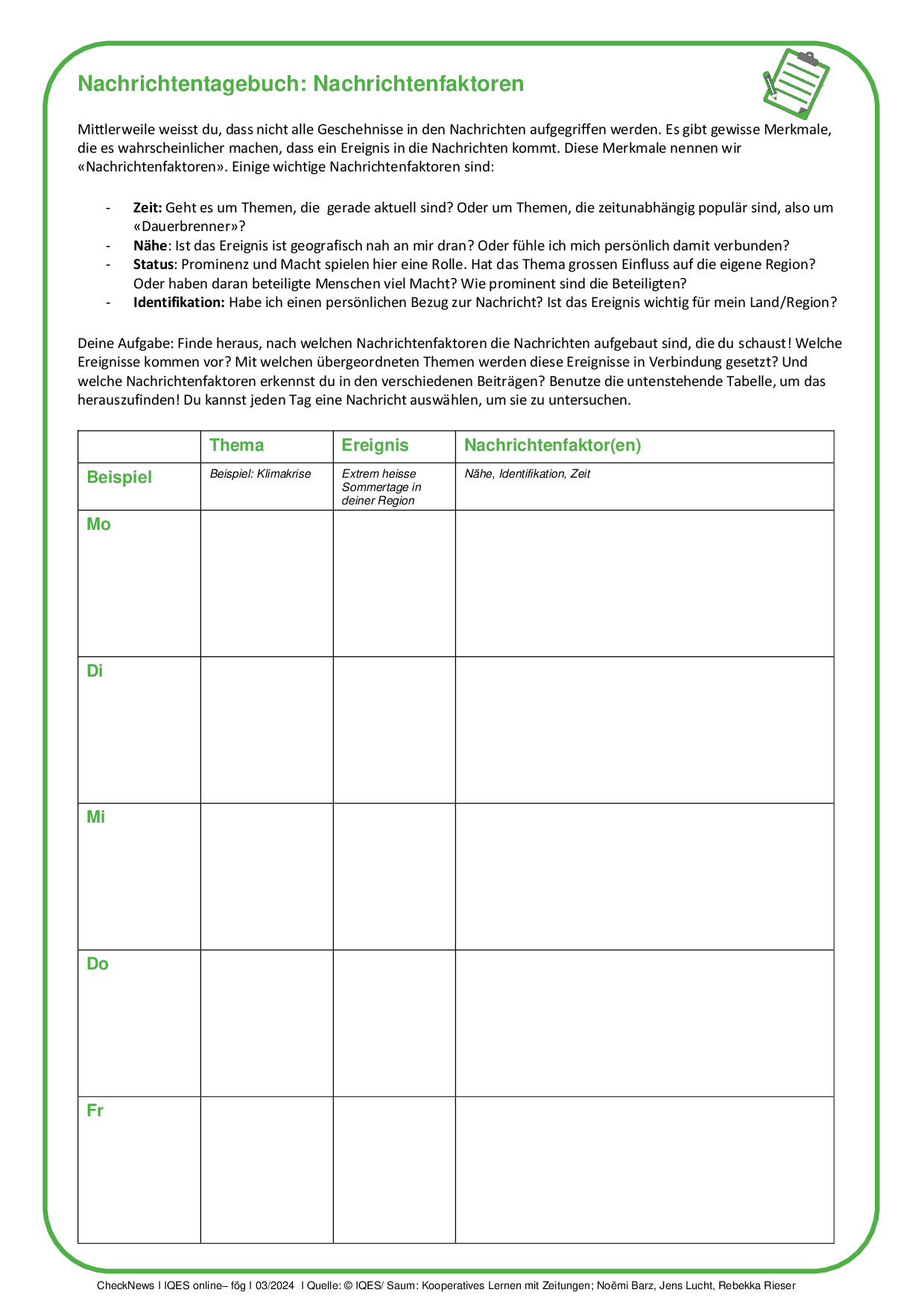

Nachrichtenfaktoren

„Nachrichtenfaktoren“ oder auch „Nachrichtenwertfaktoren“ genannt, sind Regeln bzw. Überlegungen, nach denen Journalist:innen auswählen, welche Informationen sie angehen, um daraus Nachrichten zu produzieren. Sie überlegen sich also, was beim Medienpublikum – also bei uns – gut ankommt, das heißt, welche Nachrichten mit hoher Aufmerksamkeit rechnen können. Natürlich ist das auch dadurch vorgegeben, was tatsächlich passiert. Aber wie wir schon gehört haben, passiert so viel, dass ausgewählt werden muss.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Informationen auszuwählen. Zum Beispiel kann man einfache Sachverhalte oder Sachverhalte, die man einfach darstellen kann, auswählen. Diesen Nachrichtenfaktor nennt man Simplifikation. Darunter fällt auch, dass man versucht, komplizierte Sachverhalte oder Informationen möglichst einfach darzustellen.

Ein Nachrichtenwert ist auch Prominenz. Die Journalist:innen suchen sich eventuell eher Informationen aus, bei denen eine prominente Person eine Rolle spielt, weil wir diese Person vielleicht kennen und wir uns für sie interessieren.

Nachrichtenfaktoren sind nicht per se schlecht oder problematisch, da sie auch dazu dienen, für uns interessante Informationen auszuwählen und als Nachrichten bereitzustellen. Es kann aber sein, dass dadurch andere wichtige Informationen, die Nachrichtenwerten weniger entsprechen, dann nicht als Nachrichten zu uns kommen.

In diesem Video wird gezeigt, was „Nachrichtenfaktoren“ sind und wie sie eingesetzt werden.

Nachrichtenfaktoren: Warum wir sehen, was wir sehen (19.09.2023), Video: 08:26

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

Wieso der Sommer ein Loch hat Nichts los und trotzdem müssen Zeitungen und Fernsehsendungen gefüllt werden: das Sommerloch! Wieso es gerade im Sommer oft nicht so viel zu berichten gibt, erklären wir hier. (03.08.2023), Video: 01:42 | |||

Wie werden Nachrichten gemacht? Ein Erdbeben, der Rücktritt eines Politikers oder die Geburt eines Eisbärenbabys – das alles sind Nachrichten, wie sie uns jeden Tag im Fernsehen, Radio oder Internet begegnen. Doch: Wie kommen die Nachrichten da eigentlich rein? Was machen die Journalisten, damit aus einer Meldung ein Fernsehbeitrag oder Nachrichtenvideo für die App wird? (23.03.2021), Video: 05:09 | |||

Wie werden die Themen der Tagesschau ausgesucht? Wie entsteht die Sendung um 20 Uhr? Welche Bilder werden ausgewählt? Wer entscheidet über die Themen? Solche Fragen erreichen uns immer wieder. Damit das für Euch transparenter wird, zeigen wir Euch, wie wir arbeiten: Zwischen der ersten Themenkonferenz und dem 20-Uhr-Gong liegt ein langer Nachrichtentag. (27.07.2018), Video: 08:52 |

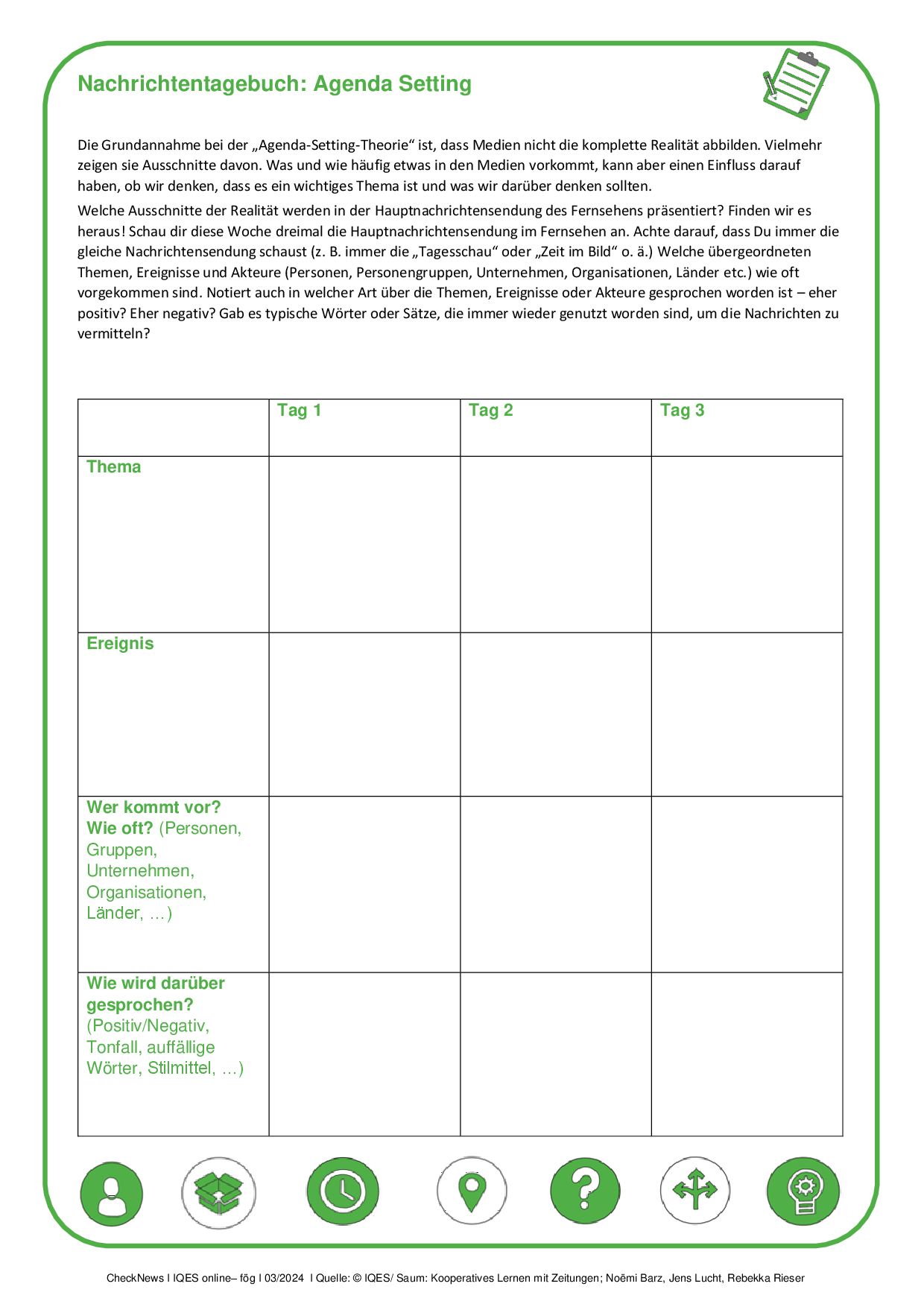

Medien treffen also eine Auswahl von Geschehnissen, über die sie dann in den Nachrichten berichten. So werden Themen gesetzt, die die Menschen als besonders wichtig einstufen – denn die Medien berichten ja über sie. Der wissenschaftliche Begriff für dieses Phänomen heißt Agenda Setting.

Wie dieses Agenda Setting genau funktioniert, siehst du in diesem Video:

Agenda Setting – Pocket University (26.02.2021), Video: 04:21

Das Video stellt eine wissenschaftliche Theorie vor. Es kann also sein, dass komplizierte Begriffe vorkommen, die du noch nicht kennst. Falls das so sein sollte – kein Problem! Schreib dir alles auf, was du nicht verstehst, und tausche deine Liste mit jemandem aus deiner Klasse aus. Hat dein:e Partner:in Dinge notiert, die du kennst? Falls ja, erkläre ihr oder ihm so viele Begriffe wie möglich. Falls dann noch Begriffe übrigbleiben, wechselt wieder die Partner:innen. Macht das so lange, bis alle Begriffe klar sind – oder bis eure Lehrperson alle Begriffe, die noch übrig sind, erklärt!

Nachrichtenfaktoren erkennen: Nach welchen Nachrichtenfaktoren wählt die Tageschau in deinem Land die Nachrichten aus?

Einzelarbeit

Nach welchen Nachrichtenfaktoren werden die Beiträge ausgewählt? Schaue dir in der kommenden Woche jeden Tag eine Nachrichtensendung an. Halte im „Nachrichtentagebuch“ fest, welche Themen, Ereignisse und Akteure (Personen, Personengruppen, Unternehmen, Organisationen, Länder) vorgekommen sind. Notiere dir, welche Nachrichtenfaktoren möglicherweise eine Rolle gespielt haben.

Umfang/Länge: 1 Seite

Aus: CheckNews «Wie entstehen Nachrichten»

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Medien, Informatik, Räume, Zeiten, Gesellschaften / Geografie, Geschichte

Stufen: 6. Stufe, 7. Stufe, 8. Stufe, 9. Stufe, 10. Stufe, 12. Stufe, 13. Stufe

Austausch im Plenum

Zeit für die Nachrichten-Rundschau! Diskutiert im Plenum, welche Nachrichten ihr gesehen habt und welche Faktoren wohl eine Rolle gespielt haben.

Für ältere Schüler und Schülerinnen (10. – 13. Klasse): Agenda Setting erkennen!

Die Grundannahme bei der „Agenda-Setting-Theorie“ ist, dass Medien nicht die komplette Realität abbilden. Vielmehr zeigen sie Ausschnitte davon. Was und wie häufig etwas in den Medien vorkommt, kann aber einen Einfluss darauf haben, ob wir denken, dass es ein wichtiges Thema ist und was wir über das Thema denken.

Einzelarbeit

Schaue dir in der kommende Woche dreimal eine Nachrichtensendung an. Halte im „Nachrichtentagebuch“ fest, welche Themen, Ereignisse und Akteure (Personen, Personengruppen, Unternehmen, Organisationen, Länder) vorgekommen sind. Notiere, ob und welche Themen, Akteure (Personen, Personengruppen, Unternehmen, Organisationen, Länder) mehrfach und wiederholt vorgekommen sind. Notiert auch in welcher Art über die Themen, Ereignisse oder Akteure gesprochen worden ist – eher positiv? Eher negativ? Gab es typische Wörter oder Sätze, die immer wieder genutzt worden sind, um die Nachrichten zu vermitteln?

Umfang/Länge: 1 Seite

Aus: CheckNews «Wie entstehen Nachrichten»

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Medien, Informatik, Räume, Zeiten, Gesellschaften / Geografie, Geschichte

Stufen: 6. Stufe, 7. Stufe, 8. Stufe, 9. Stufe, 10. Stufe, 12. Stufe, 13. Stufe

Kooperation

Tauscht euch nun über eure Nachrichtentagebücher aus. Habt ihr gemeinsame Themen oder Akteure gefunden? Sind euch ähnliche Begriffe oder Tonalitäten (also: Tonfall, Wortwahl etc.) aufgefallen? Nehmt ein leeres A3-Blatt und haltet eure Ergebnisse in eine Art Mindmap fest.

Austausch im Plenum

Zeit für die Nachrichten-Rundschau! Diskutiert im Plenum eure Mindmaps.

Themenkonferenz: Agenturmeldungen auswählen: Achtung, fertig, NEWS!

Kooperation

Vorbereitung: Bildet Vierergruppen und notiert nochmals kurz gemeinsam die Punkte, was wichtige Eigenschaften sind (Nachrichtenfaktoren), wodurch Ereignisse zu Nachrichten werden.

Individuelle Erarbeitungsphase: Jeder liest nun für sich die fiktiven Agenturmeldungen durch und wählt fünf Ereignisse aus, die einen Nachrichtenwert haben. ABER ACHTUNG: Die Zeit drängt, für diese Aufgabe habt ihr nur 15-20 Minuten Zeit.

Umfang/Länge: 1 Seite

Aus: CheckNews «Wie entstehen Nachrichten»

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Medien, Informatik, Räume, Zeiten, Gesellschaften / Geografie, Geschichte

Stufen: 6. Stufe, 7. Stufe, 8. Stufe, 9. Stufe, 10. Stufe, 12. Stufe, 13. Stufe

Austausch: Jeder darf nun seine 5 Nachrichten vorstellen und begründen, wieso diese ausgewählt worden sind. Gibt es Ereignisse, die von jedem in der Gruppe ausgewählt worden sind, werden diese sofort auf ein Blatt notiert. Falls ihr unterschiedliche Ereignisse gewählt habt, zählt das bessere Argument. Überzeugt die Mitschüler:innen eurer Gruppe von eurer Wahl. Am Schluss wird jeweils abgestimmt, ob das Ereignis eine Nachricht wird oder nicht. Am Ende sollten auf eurem Blatt fünf Ereignisse stehen, die ihr als Redaktion gemeinsam erarbeitet habt. Überlegt euch nun gemeinsam in der Gruppe für jedes der ausgewählten Ereignisse einen „knackigen und informativen Titel“ und bestimmt eine Person eure Gruppe, die diese Nachrichten den anderen nun vorträgt.

Im Plenum

Achtung, fertig, Moderation: Nun darf der Moderator oder die Moderatorin jeder Gruppe die Nachrichten des Tages der Rest der Klasse präsentieren. Habt ihr gar gleiche Ereignisse wie andere Gruppen ausgewählt? Und wie gut fandet ihr die Titel eurer Mitschüler:innen?

Nachrichtensendungen im Vergleich

Nicht alle Nachrichtensendungen oder -formate sind gleich. Teilweise haben sie unterschiedliche Schwerpunkte oder sie sind in der Länge und Aufmachung verschieden. Manche verwenden mehr Bilder und Videos, andere eher das gesprochene Wort oder sie haben unterschiedliche Sprach- und Berichterstattungsstile.

Häufig wird auch gesagt, dass die Sendungen qualitativ unterschiedlich sind. Unten seht Ihr drei Beispiele für Nachrichtensendungen. Was für Unterschiede fallen Euch dabei auf? Benutzt dazu das Arbeitsblatt Medienvergleich.

In 4 Schritten zur Analyse einer Nachrichtensendung.

Umfang/Länge: 3 Seiten

Aus: CheckNews «Wie entstehen Nachrichten»

Fächer: Fächerübergreifend / Fächerverbindend, Medien, Informatik, Räume, Zeiten, Gesellschaften / Geografie, Geschichte

Stufen: 6. Stufe, 7. Stufe, 8. Stufe, 9. Stufe, 10. Stufe, 12. Stufe, 13. Stufe

ZDF heute (07.01.2024), Video: 10:45

Züri News (06.01.2024), Video: 13:03

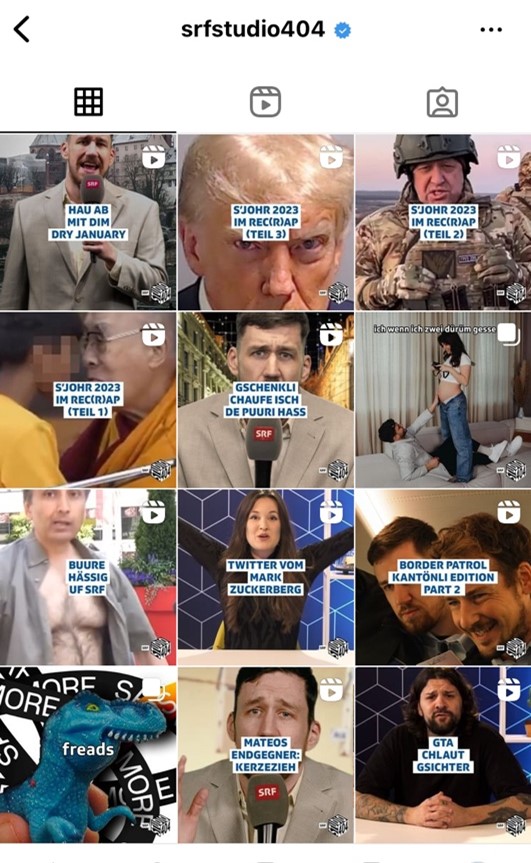

Social Media

Auch auf Social Media gibt es eine Menge Angebote, die ähnlich wie eine Nachrichtensendung aufgebaut sind. In diesem Beispiel ist der Account an das SRF, dem Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunk, angegliedert. Trotzdem unterscheiden sich die Posts von „echten“ Nachrichtensendungen. Klick dich einmal durch – kannst du Gründe nennen, woran dieser Unterschied erkennbar ist?

Hilfreiche Websites, weiterführende Informationen

Was lese ich? Journalismus verstehen – Medieninstitut des Verlegerverbandes Schweizer Medien.

Das Online-Lehrmittel informiert Schülerinnen und Schüler über die Thematik »Qualitätsjournalismus« und bezweckt die Förderung der Medienkompetenz.

Auf der Webseite von „SRF school“ finden Lehrpersonen Beiträge mit maßgeschneidertem Unterrichtsmaterial in Form von Zusammenfassungen, Unterrichtseinheiten und Arbeitsvorschlägen – vertiefend, stufengerecht und kostenlos

Demokratiezentrum Wien: Medienkompetenz:

abhängige wissenschaftliche Einrichtung, die (unter anderem) geeignete Methoden für die Förderung von Medienkompetenz an Schulen sammelt und zur Verfügung stellt.

Medienkompetenz-Atlas-Österreich:

Sammlung und Überblick von diversen Medienkompetenzprojekten aus Österreich

NDR: Was ist eine Nachricht? Die Leitfrage

Grundlagen, Einführungstexte und Übungen zum Thema Nachrichten

MDR Medien 360G: Was macht eine Nachricht zur Nachricht?

(K)eine Anleitung zur Nachrichtenauswahl, Ausführungen zu Nachrichtenfaktoren und den dazugehörigen Tücken

Linksammlung zum Erlernen journalistischer Techniken für Schüler:innen, unter anderem mit folgendem Themen: Nachrichtenfaktoren: Warum wir sehen, was wir sehen. – Nachrichten: Wie wird aus einer Meldung ein Fernsehbeitrag? – Zwischen YouTube und Tagesthemen: Was ist Meinung? Was eine Nachricht?

Wissenschaftler:innen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum haben für dieses Wörterbuch der Journalistik ein Kollektiv gebildet und bestücken das Lexikon kontinuierlich mit Artikeln.

Angebot für Lehrpersonen:

Unterrichtsmaterialien, Bildungsangebote und Fortbildungen zum Thema Nachrichtenkompetenz stärken

Unterrichtseinheiten zum Thema Entstehung von Nachrichtensendungen

Feedback zur Lernumgebung

Haben Sie als Lehrer/in oder als Schüler/in Rückmeldungen, die uns helfen, die Lernumgebungen zu verbessern? Kritik, Lob und Ideen sind sehr willkommen.

Notizen für Webredaktion:

- CSS-Styles (und diese Notizen) im Template: Styles CheckNews

- Klassen für Kacheln: cn-media (türkis), cn-social (violet)

- Kategorisierung (Kamera/Herz/Feldstecher/Gewichte): nur im ersten Div data-rating und Stufe x von3 anpassen:

- Link zum Direktdownload: https://test.iqesonline.net/wp-admin/admin-ajax.php?action=LibraryController@download&id=xx&file_id=1

- Medienlogo als svg, 512x512px abspeichern (mit Hintergrund) und auf jeweilige Startseite verlinken

- Hilfselemente am Seitenende: Iconbox damit die Icons der Eigenschaften angezeigt werden

Mediatheks-Dummy, damit die Downloads-Icon angezeigt werden