Stolpersteine gegen das Vergessen:

Im Zweiten Weltkrieg (1939-45) wurden 60 Millionen Menschen getötet, darunter 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Gut 4 Millionen Menschen verloren ihr Leben in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten. Mehr als 100’000 Stolpersteine in 29 Ländern Europas sollen dazu beitragen, die Opfer in Erinnerung zu behalten.

René Staubli (*1953) war Redaktor und Reporter für Sonntags-Zeitung, Weltwoche und Tages-Anzeiger. 2003 gewann er den Zürcher Journalistenpreis. Heute ist er als Lektor und Ghostwriter tätig.

René Staubli (*1953) war Redaktor und Reporter für Sonntags-Zeitung, Weltwoche und Tages-Anzeiger. 2003 gewann er den Zürcher Journalistenpreis. Heute ist er als Lektor und Ghostwriter tätig.

Dr. Jens Lucht ist Leiter des Departments Wissensvermittlung am fög – Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft/Universität Zürich. Er ist Dozent am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung/UZH, am Soziologischen Institut/UZH und an der Weiterbildungsstelle der UZH. Web: www.foeg.uzh.ch

Dr. Jens Lucht ist Leiter des Departments Wissensvermittlung am fög – Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft/Universität Zürich. Er ist Dozent am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung/UZH, am Soziologischen Institut/UZH und an der Weiterbildungsstelle der UZH. Web: www.foeg.uzh.ch

Gerold Brägger, M.A., ist Leiter und Gründer der IQES-Plattform und des Beratungs- und Weiterbildungsinstituts schulentwicklung.ch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Schulberater, Lehrerbildner, Autor von pädagogischen Fachbüchern und Lernmitteln sowie Redaktionsmitglied der Fachzeitschrift PÄDAGOGIK: www.IQESonline.net www.schulentwicklung.ch

Arbeitsschwerpunkte: Schul- und Unterrichtsentwicklung, Evaluation, Digitale Medien in Schule und Unterricht, kompetenzorientierter Unterricht und selbstkompetentes Lernen, Schulleitung, Gute gesunde Schulen, Schulentwicklung in Netzwerken und Bildungsregionen.

Publikationsliste herunterladen

Gerold Brägger, M.A., ist Leiter und Gründer der IQES-Plattform und des Beratungs- und Weiterbildungsinstituts schulentwicklung.ch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Schulberater, Lehrerbildner, Autor von pädagogischen Fachbüchern und Lernmitteln sowie Redaktionsmitglied der Fachzeitschrift PÄDAGOGIK: www.IQESonline.net www.schulentwicklung.ch

Arbeitsschwerpunkte: Schul- und Unterrichtsentwicklung, Evaluation, Digitale Medien in Schule und Unterricht, kompetenzorientierter Unterricht und selbstkompetentes Lernen, Schulleitung, Gute gesunde Schulen, Schulentwicklung in Netzwerken und Bildungsregionen.

Publikationsliste herunterladen

Stolpersteine?

Deiner Nähe

Stolpersteine

der KZ

KZ-Häftlinge

wichtig

Worum geht es?

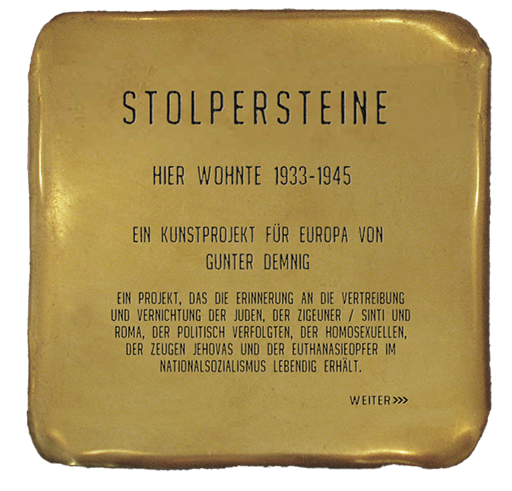

Stolpersteine sind in den Boden eingemauerte kleine Betonwürfel im Format 96 × 96 mm mit einer Plakette aus Messing. Die Inschriften erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere an Menschen, die in Konzentrationslagern gequält und umgebracht wurden: Die Stolpersteine werden meist vor dem letzten Wohnort der Opfer angebracht.

Die Idee hatte der Kölner Künstler Gunter Demnig. Seit 1992 hat er in Deutschland und 29 weiteren Ländern Europas mehr als 100’000 Steine verlegt oder verlegen lassen. Die Stolpersteine gelten als größtes dezentrales Mahnmal der Welt.

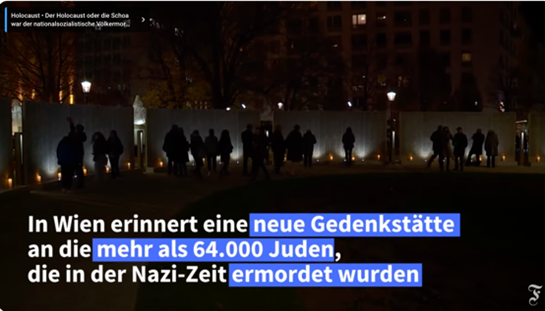

Stolpersteine stellen eine kleine, personalisierte Form des Erinnerns dar. Im Gegensatz dazu nimmt das zentrale Holocaust-Denkmal in Berlin am Brandenburger Tor eine Fläche von 19’000 m2 ein – mit 2711 Stelen und einem großen, unterirdischen »Raum der Namen«. Eine weitere Form bilden die Gedenkstätten an jenen Orten, wo die Verbrechen von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 verübt wurden, etwa in Dachau, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Sachsenhausen, Mauthausen oder Auschwitz.

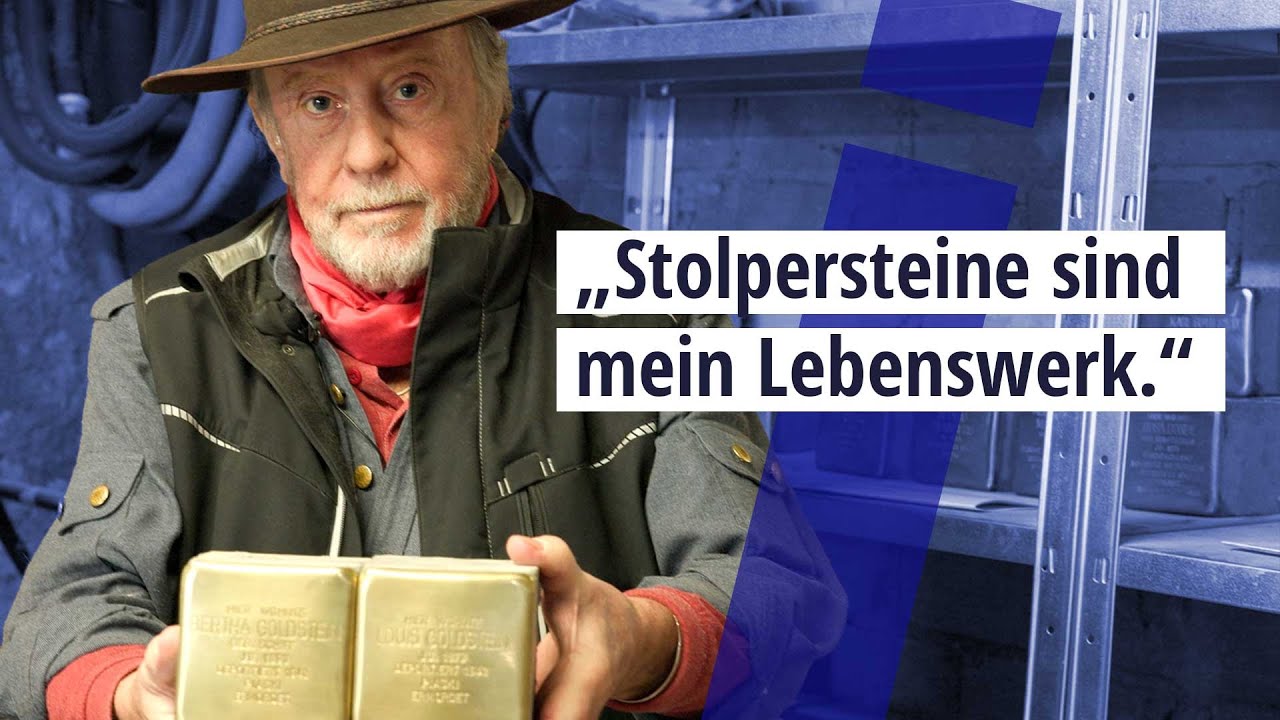

»Die Stolpersteine sind mein Lebenswerk«

Warum Gunter Demnig auch nach dem 90'000sten Stein nicht müde wird, an seinem Projekt weiterzuarbeiten.

Gunter Demnig möchte, wenn immer möglich vor Ort sein und direkten Kontakt mit den Anwesenden und Angehörigen haben, um eine würdige Verlegung der Steine zu garantieren. Sie sollen einzeln und nicht in großen Massen eingesetzt werden, um jedem einzelnen Opfer gerecht zu werden.

Sinti und Roma

Für die von den Nationalsozialisten verschleppten und ermordeten Sinti und Roma aus Köln und anderen Teilen Deutschlands hat Gunter Demnig am 16. Dezember 1992 in Köln seinen ersten Stolperstein verlegt. Am Morgen des 16. Mai 1940 umstellten Polizei, SS und Wehrmacht das »Zigeunerlager« im Kölner Stadtteil Bickendorf. Dort waren fünf Jahre zuvor alle Sinti und Roma der Umgebung, die in Wohnwagen lebten, eingepfercht worden. In den folgenden Tagen schafften die Nazis weitere Sinti und Roma aus Aachen, Koblenz, Düsseldorf, Herne, Wuppertal, Wanne-Eickel, Gelsenkirchen, Duisburg und Krefeld ins Lager. Am 21. Mai wurden rund 1000 Menschen in Viehwaggons zu Konzentrationslagern im Osten abtransportiert.

Bei Sinti und Roma stellt sich stets die Frage, wo die Stolpersteine verlegt werden sollen. Als Fahrende hatten sie keinen festen Wohnsitz. Gunter Demnig setzte den Stein vor dem historischen Kölner Rathaus.

Das Schicksal der europäischen Roma und Sinti während des Holocaust ist auf dieser Website detailliert beschrieben.

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

| Gunter Demnigs Website zu den Stolpersteinen Warum der Name »Stolpersteine«? An wen erinnern sie? Warum ein Stein pro Opfer? Kann jeder/jede einen Stolperstein verlegen lassen? Wie ist Gunter Demnig auf die Idee mit den Stolpersteinen gekommen? Wo können Stolpersteine verlegt werden? Was kostet die Verlegung? | ||

| In Amsterdam werden die Stolpersteine von Hand hergestellt In fast allen Ländern Europas sind sie mittlerweile zu finden: Stolpersteine. Die im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln bilden das weltweit größte dezentrale Mahnmal an die Opfer der NS-Zeit. | ||

Stolpersteine Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen, soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit) verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. | |||

Die unglaublichen Schrecken einer Familie Die Sinti-Familie von Markus Reinhardt wurde im Nationalsozialismus deportiert. Das beschäftigt ihn bis heute. Für die verfolgten Sinti und Roma wurde 1992 – vor gut 30 Jahren – der erste Stolperstein überhaupt verlegt. | |||

Zur Geschichte der Stolpersteine Stolpersteine sind Gedenksteine an Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Ein gezeichneter Erlebnisbericht aus Hamburg-Eppendorf (8.10.2019), Video: 5:37 | |||

Wer waren die Opfer des Holocaust? Das NS-Regime verfolgte verschiedene Gruppen von Menschen. Ihr Glaube und/oder ihr Verhalten stelle eine Gefahr für die »Volksgemeinschaft« dar, hieß es pauschal. Ein Überblick über die Opfergruppen und die Gründe der Verfolgung. | |||

| stolpersteine.ch – Medienecho Das Medienecho versammelt einige Beiträge von Schweizer Medien zum Thema Stolpersteine | ||

| »Steine der Erinnerung« – Gedenkprojekt in Wien Webseite des Vereins, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den jüdischen Opfer des Holocausts zu gedenken und die Erinnerung an das jüdische Leben und die jüdische Kultur vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten wach zu halten. | ||

Stolpersteine erinnern an Opfer des Nationalsozialismus Beitrag des Regionaljournals BL zu Stolpersteinsetzungen (23.8.2022), Audio: 8.31 (Beitrag auf Schweizerdeutsch) | |||

Informationen zum großen Holocaust-Denkmal in Berlin Die Homepage bietet (unter anderem) einen Überblick über die Entstehung des Holocaust-Denkmals in Berlin, informiert über die verschiedenen dazugehörigen Räume und stellt Auszüge aus Briefen von Besucher:innen vor. | |||

| Mauthausen digital Gedenkstätten bereiten historisches Material zunehmend digital auf. So auch die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen in Österreich mit 84’000 Namen, Biografien, Videos und Datenbank | ||

| Das Schicksal der europäischen Sinti und Roma Die Homepage bietet grundlegende Informationen für Schüler:innen / Lehrer:innen über den Völkermord an den europäischen Sinti und Roma. |

Welchen Zweck verfolgt Gunter Demnig mit den Stolpersteinen?

Einzelarbeit

Der Künstler Gunter Demnig hat bisher in 29 Ländern beinahe 100’000 Stolpersteine verlegt oder verlegen lassen. Worum geht es ihm?

Kooperation

Partneraustausch: Vergleicht die Ergebnisse Eurer Recherche. Zu welchen Schlussfolgerungen kommt Ihr?

Austausch im Plenum

Bringt Fragen und zusätzliche interessante Aspekte in der Klasse oder Lerngruppe ein.

Welche Menschen wurden von den Nationalsozialisten verfolgt?

Einzelarbeit

Die Holocaust-Enzyklopädie des United States Holocaust Museum gibt einen Überblick über die von den Nationalsozialisten verfolgten Gruppen. Erstelle eine Liste mit den verfolgten Gruppen und versuche sie zu ordnen.

Kooperation

Partneraustausch: Vergleicht Eure Listen und überlegt, warum die Nationalsozialisten gerade diese Gruppen verfolgten. Diskutiert auch, wer nicht verfolgt wurde und warum.

Austausch im Plenum

Vorstellen: Stellt Eure Ergebnisse im Plenum vor. Wer an die Reihe kommt, bringt nur noch zusätzliche Erkenntnisse ein. Diskutiert anschließend die Ergebnisse in der Klasse.

Welche Aufgaben erfüllen Stolpersteine, Mahnmale, Gedenkstätten?

Einzelarbeit

Mach Dir Gedanken über die Vor- und Nachteile der Stolpersteine im Vergleich zu großen Mahnmalen wie der Holocaust-Gedenkstätte in Berlin beim Brandenburger Tor oder von KZ-Gedenkstätten wie in Mauthausen, Dachau oder Auschwitz.

Kooperation

Austausch in 4-er-Gruppen: Stellt einander Eure Ergebnisse vor. Überlegt, ob alle drei Formen von Mahnmalen ihre Berechtigung haben.

Austausch im Plenum

Vorstellen: Eine per Zufall ausgewählte Person aus Eurer Gruppe stellt die Diskussionsergebnisse im Plenum vor. Visualisiert die wichtigsten Feststellungen.

Kooperation

4-er-Gruppen: Erstellt einen Fragenkatalog mit 5 Fragen zum Thema Stolpersteine.

Kooperation

Vorstellen: Eine Vertreterin oder ein Vertreter jeder Gruppe stellt der Klasse die fünf Fragen und wählt per Zufallsprinzip aus, wer sie beantworten soll (es können also alle an die Reihe kommen).

Stolpersteine in Deiner Nähe

Stell Dir vor, Du wohnst in Zürich und möchtest gerne wissen, ob es in Deiner Stadt Stolpersteine gibt, wo sie zu finden sind und für wen sie gesetzt wurden. Oder Du wohnst in Hamburg oder in einem Ort in Kärnten und interessierst Dich für das Thema.

Auf Wikipedia gibt es eine Seite mit allen Städten/Orten in 29 Ländern Europas, in denen bisher Stolpersteine verlegt worden sind. In der letzten Kolonne findest Du jeweils eine Liste mit allen gesetzten Steinen. Dort siehst Du, an wen die Steine erinnern. Oft sind die Namen mit Biografien und Fotos verknüpft.

Eine weitere Möglichkeit, den Standort von Stolpersteinen zu finden, sind Websites mit entsprechenden Karten. Etwa jene des Vereins Stolpersteine Schweiz, der »Stolperstein-Guide«, der Deutschland und Teile Europas abdeckt, oder die Seite »Steine der Erinnerung« für die Stadt Wien.

Es kommen ständig neue derartige Angebote hinzu. Es lohnt sich in jedem Fall, im Internet danach zu suchen.

Persönliches Engagement

Stolpersteine sind der Witterung ausgesetzt. Sie verschmutzen schnell, die Inschrift ist dann fast nicht mehr lesbar. An manchen Orten kümmern sich Privatpersonen, Quartiervereine oder Schulen um die Steine und halten sie sauber.

Hättest Du zusammen mit Deinen Klassenkamerad:innen Lust, einen oder mehrere Stolpersteine in Deiner Nähe zu reinigen oder eventuell sogar ein längerfristiges Reinigungs-Patronat zu übernehmen? Dann setze Dich doch bitte mit den Leuten in Verbindung, die den Stein gesetzt haben; sie werden Dir dankbar sein. Und Du findest eine sehr schöne und befriedigende Möglichkeit, Dich intensiv mit der Geschichte der betroffenen Menschen auseinanderzusetzen.

Der Künstler Gunter Demnig unterhält eine Seite auf Facebook, auf der Du internationale Aktivitäten im Bereich der Stolpersteine verfolgen kannst.

Apps

Es gibt inzwischen etliche regionale und überregionale Apps, die Dich über den Standort von Stolpersteinen informieren. Du findest sie in Deinem App-Store und kannst sie kostenlos auf Dein Handy laden (eine Liste der Apps findest Du unten). Für Deutschland steht bereits ein knappes Dutzend solcher Apps zur Verfügung. Die Schweiz und Österreich hinken diesbezüglich noch hinterher.

In der App »Stolpersteine Deutschland« sind beispielsweise mehr als 20’000 Steine in ganz Deutschland registriert und mit OpenStreetMap verknüpft. Mit dem Klick auf einen Namen bekommst Du nebst persönlichen Angaben zum Opfer einen Hinweis, wer den Stein als Pate oder Patin betreut.

Auf der »Stolpersteine NRW«-App können Schülerinnen und Schüler seit kurzem eigene Inhalte aus ihrer Umgebung erstellen und auf der zugehörigen Website publizieren.

Es gibt überdies eine App (»Stolpersteine – die Schicksale«), mit der Du Stolpersteine fotografieren und via Datenbank das Leben und Schicksal der betroffenen Menschen recherchieren kannst.

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

Standorte Stolpersteine in Städten/Orten in 29 Ländern Europas In der Liste der Orte mit Stolpersteinen sind alle Gemeinden und Städte aufgelistet, in denen Stolpersteine oder/und Stolperschwellen von Gunter Demnig verlegt wurden. | |||

| Standorte der Stolpersteine in der Schweiz Die Stolpersteine sind Gedenksteine für die Opfer des Nationalsozialismus. | ||

| Stolpersteine Guide Der Stolpersteine Guide steht als Website und App zur Verfügung. Er zeigt die Standorte von Stolpersteinen in Deutschland und Teilen Europas auf einer Karte, oft versehen mit einer Biografie der Person oder der Familie. | ||

Stolpersteine NRW Schülerinnen und Schüler können eigene Inhalte zu Stolpersteinen in ihrer Umgebung erstellen und diese gemeinsam mit dem WDR-Team in der »Stolpersteine NRW«-App und auf der dazugehörigen Webseite publizieren. | |||

| Stolpersteine auf OpenStreetMap Auf OpenStreetMap findet sich eine Seite mit den Standorten von Stolpersteinen in deutschen Städten. Stolpersteine können markiert und mit einer Inschrift oder einem Link zu einem Foto versehen werden. | ||

| Steine der Erinnerung Die Website Steine der Erinnerung deckt die Standorte von Stolpersteinen in Wien ab | ||

Politiker reinigen in Hamburg Stolpersteine Vor dem Rathaus erinnern 21 Stolpersteine an Hamburger Abgeordnete, die vom NS-Regime verfolgt und ermordet wurden. (7.11.2022), Video: 0:30 |

Stolpersteine Deutschland

App im App-Store

App im Google Play-Store

Sächsische Bibliotheksgesellschaft Dresden

App im App-Store

App im Google Play-Store

Stolpersteine in Bretten

App für iPhone im App-Store

Stolpersteine Südharz

App im App-Store

Stolpersteine NRW mit 16'000 Stolpersteinen mit 1300 Texten, Hörspielen, Fotos

App im App-Store

App im Google Play-Store

Stolpersteine (Landeszentrale für politische Bildung Hamburg)

App im App-Store

App im Google Play-Store

Stolpersteine Wiesbaden

App im App-Store

Stolpersteine – die Schicksale (Stolpersteine fotografieren)

App im App-Store

App im Google Play-Store

Wo in Deiner näheren Umgebung gibt es Stolpersteine?

Es geht um den Umgang mit der Liste mit den Stolpersteinen in 29 Ländern Europas und anderen Suchtools, etwa Websites und interaktiven Karten. Es geht darum, den Umgang mit solchen Tools zu erlernen und zu vergleichen, wie hoch die Stolperstein-Dichte im eigenen Umfeld mit jener in deutschen Städten wie z. B. Berlin ist.

Einzelarbeit

Individuelle Erarbeitungsphase: Benütze die oben genannten Tools, um Stolpersteine in Deinem Ort/Deiner Stadt oder der nächstgelegenen Stadt zu finden. Findest Du biografische Angaben zu den Betroffenen? Untersuche anschließend, wie hoch die Stolpersteindichte in Berlin, Wien und Zürich im Vergleich zu Deiner Umgebung ist, indem Du im Web recherchierst und Dir eine App aufs Smartphone lädst.

Kooperation

Austausch in 4-er-Gruppen: Erzählt einander von den Erfahrungen und Ergebnissen, die ihr bei der Recherche gemacht und erzielt habt. Schreibt Euch offene Fragen und interessante Hinweise auf.

Austausch im Plenum

Bringt Eure Fragen und Hinweise in der Klasse oder in der Lerngruppe ein.

Bereitet einen Spaziergang zu Stolpersteinen mit Vorträgen vor

Austausch im Plenum

Besprecht und entscheidet, welche Stolpersteine in der Eurer Umgebung Stationen Eures Spaziergangs sein sollen. Besprecht außerdem die Aufgabenteilung in der Gruppe oder Klasse: Wer zeichnet den Spaziergang auf eine Karte und verteilt sie an alle? Wer trägt Informationen zu den ausgewählten Stolpersteinen/Betroffenen zusammen? Wer holt zusätzliche Informationen ein, die zum Thema passen? Wer erstellt einen Zeitplan für den Spaziergang? Bildet Dreier- oder Vierergruppen, die für einen Stein zuständig sind.

Einzelarbeit

Erfüllt die Aufträge, die im Plenum verteilt worden sind.

Kooperation

Tauscht in Eurer Gruppe die recherchierten Ergebnisse aus. Bereitet einen Vortrag zu »Eurem« Stolperstein vor, schreibt ihn auf und übt ihn ein,

Austausch im Plenum

Haltet auf dem Spaziergang Eure Vorträge.

Einzelarbeit

Schreibt einen Erlebnisbericht über den Spaziergang und tragt ihn vor der Gruppe oder Klasse vor. Diskutiert, was der Stolperstein-Spaziergang bei Euch ausgelöst hat.

Wir reinigen die Stolpersteine unseres Spaziergangs

Einzelarbeit

Individuelle Erarbeitungsphase: Schaut Euch das Video mit der Anleitung zur Reinigung der Steine an.

Austausch im Plenum

Entscheidet, wer welche Reinigungsutensilien beschafft. Idealerweise putzt jede Gruppe einen Stolperstein. Bietet Passantinnen und Passanten an, ihnen die Geschichte hinter den Stolpersteinen zu erzählen oder gebt ihnen kopierte Exemplare Eurer Vorträge mit auf den Weg.

Pro und kontra Stolpersteine

Die Nationalsozialisten bezeichneten München als »Hauptstadt der Bewegung«. Doch ausgerechnet dort, im ehemaligen Epizentrum der Nazis, gibt es keine Stolpersteine auf öffentlichem Grund, sondern nur auf privatem.

Im Jahr 2004 setzte der Künstler Gunter Demnig auf einem öffentlichen Gehsteig in München zwei Gedenksteine für Siegfried Fritz Jordan und Paula Jordan, geborene Frank, die deportiert und ermordet worden waren. Bei der Stadt hatte man keine Bewilligung eingeholt. Der Stadtrat beschloss, die beiden Steine wieder zu entfernen; den in England lebenden Sohn der betroffenen Opfer informierte man nicht.

Der Münchner Stadtrat bekräftigte das Verbot im Juli 2015, schrieb aber auf Druck eines Initiativkomitees aus der Bevölkerung einen Wettbewerb aus, um für München eine eigene Form des Gedenkens zu finden. Man entschied sich schließlich dafür, Tafeln aus vergoldetem Blech oder Gedenkstelen mit vergoldeten Hülsen bei den Häusern von Betroffenen anzubringen.

Charlotte Knobloch, die Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, hatte kritisiert, dass bei den Stolpersteinen »die Opfer mit Füßen getreten werden, Hunde dort ihre Notdurft verrichten und Menschen sogar auf die Steine spucken« – das sei nicht die Art des Gedenkens, das sie sich vorstelle.

Terry Swartzberg, Präsident der Initiative, ist traurig, dass nach wie vor Hunderte von Stolpersteinen in einem Münchner Keller darauf warten, gesetzt zu werden.

Gunter Demnig sagt, dass sich bücken müsse, wer die Inschrift eines Stolpersteins lesen wolle. Auf diese Weise verneige man sich vor den Opfern.

Alternative Formen des Gedenkens hat man auch in Berlin und Linz entwickelt.

In Berlin-Schöneberg wurden Schilder mit damaligen Anordnungen der Nazis ausgehängt, z. B.: »Juden dürfen keine Haustiere mehr halten« oder »Juden dürfen keine Zeitungen und Zeitschriften mehr kaufen«.

In Linz, wo es keine Stolpersteine gibt, wurden neben Haustüren Tafeln mit eingravierten Namen und Adressen der damaligen Opfer installiert. Wenn man auf die Knöpfe neben den Namen drückt, sind leise Klingeltöne zu hören, die im Nichts verhallen.

Charlotte Knobloch: »Opfer sollen nicht erneut mit Füßen getreten werden«

(ab 7:07 bis 08:00)

»Um die Inschrift der Steine auf dem Gehweg lesen zu können, müssen sich die Menschen bücken. Sie verbeugen sich damit vor den Opfern.« Gunter Demnig, Künstler und Erfinder der Stolpersteine.

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

Charlotte Knobloch: »Opfer sollen nicht erneut mit Füßen getreten werden« Moderator Hajo Schumacher spricht mit Charlotte Knobloch über Stolpersteine, Synagogen und Sommermärchen. (29.6.2010), Video (7:07 bis 08:05) | |||

Terry Swartzberg bedauert, dass in München keine Stolpersteine auf öffentlichem Grund gesetzt werden dürfen Sind die Stolpersteine in München Mahnmal – oder Symbol dafür, dass Juden mit Füßen getreten werden, wie Charlotte Knobloch meint? Über das Münchner Künstlerdenkmal wird heftig diskutiert. (5.12.2014), Video: 3:16 | |||

Stolpersteinverbot in München Die sogenannten Stolpersteine erinnern in vielen Städten an Opfer des Nationalsozialismus. In München soll es sie jedoch nicht geben – das hat der Stadtrat nun bestätigt. Befürworter der Gedenksteine sind empört. (29.7.2015) | |||

Rosenheim lehnt Stolpersteine ab Die Mehrheit im Stadtrat stimmt gegen diese Objekte zum Gedenken an NS-Opfer. (24.2.2022), | |||

| |||

Stolperstein-Aktivist Peter Jordan gestorben Holocaust-Überlebender und Stolperstein-Aktivist Peter Jordan ist im Alter von 96 Jahren gestorben. (21.2.2020) | |||

Streit über Stolpersteine in Hamburg Reich durch Stolpersteine? Der Sprecher der jüdischen Gemeinde Hamburg übt scharfe Kritik an Künstler Gunter Demnig. (5.11.2014) | |||

Die Namen der Ermordeten Die Stadt Rosenheim enthüllt an diesem Mittwoch das erste jener Kunstwerke, mit denen sie künftig an die einzelnen NS-Opfer erinnert. Die von den Nazis getötete Elisabeth Block ehrt sie mit dem Benennen eines Platzes an ihrer ehemaligen Schule. (9.11.2022) | |||

Stolpersteine entfachen auch Kontroversen Wer sich aus welchen Gründen gegen Stolpersteine einsetzt. (8.10.2019), Video: 5:37 | |||

Ausstellung »Orte des Erinnerns« Erinnerung an NS-Verbrechen in Berlin: »Der hat ja in meiner Straße gewohnt!« Die Schöneberger Ausstellungen »Orte des Erinnerns« und »Wir waren Nachbarn« erinnern an von den Nazis verfolgte Juden. Manche Besucher hinterfragen hier ihre antisemitischen Klischees. (27.12.2022) | |||

Klingelnde Mahnmale in Linz Stadt verlegt keine »Stolpersteine« als Erinnerungszeichen an NS-Greuel, sondern geht eigenständigen Weg. (21.11.2019), | |||

RAP von Trettmann über Stolpersteine (2019), Audio: 4:25 | |||

Stolpersteine in der Schweiz – Kontroverse um Symbolik Stolpersteine erinnern in Deutschland an die Opfer des Holocaust: Pflastersteingrosse Messingplatten mit den eingravierten Namen und Lebensdaten. Es gibt bereits drei in der Schweiz, nun sollen in Zürich sieben weitere folgen. Ob es das richtige Symbol ist, darüber streitet man sich. (25.11.2020), Podcast: 00:00 – 5:12 |

Pro und kontra Stolpersteine

Einzelarbeit

Entscheidet Euch für 3 Beiträge aus der obenstehenden Medienauswahl, studiert sie und versucht Euch ein Bild von der Problematik »Pro und kontra Stolpersteine« zu machen.

Kooperation

Zwei Gruppen: Bildet zwei Gruppen. Die eine Gruppe sammelt Argumente, die für Stolpersteine sprechen, die andere Kontra-Argumente. Notiert und visualisiert die wichtigsten Punkte. Bestimmt eine Schülerin oder einen Schüler, die/der die Gruppe in der Debatte vertritt.

Austausch im Plenum

Die Gruppen-Vertreter:innen tragen ihre Plädoyers vor.

Kooperation

Zwei Gruppen: Diskutiert in Eurer Gruppe die Argumente der Gegenseite und versucht, Gegenargumente zu finden.

Kooperation

Die Gruppen-Vertreter:innen versuchen die Argumente der Gegenseite zu widerlegen. In der anschließenden Fragerunde haben alle die Möglichkeit, den Gruppenvertreter:innen Fragen zu stellen. Zum Schluss gibt es eine Feedbackrunde, in der sich alle zum Ablauf der Pro-Kontra-Debatte äußern können.

Wie lässt sich der Erfolg der Stolpersteine erklären?

Einzelarbeit

1992 verlegte Gunter Demnig den ersten Stolperstein. Schon bald wird er den 100’000sten Stein setzen können. Trage Argumente zusammen, warum diese Aktion europaweit so erfolgreich und zum größten dezentralen Mahnmal der Welt geworden ist.

Kooperation

Diskutiert und vervollständigt in 3er-Gruppen Eure Argumente. Erstellt eine »Hitparade« – das wichtigste Argument an erster Stelle, das Unwichtigste am Schluss.

Austausch im Plenum

Zufällig ausgewählte Gruppensprecher schreiben abwechseln ein Argument gemäß ihrer »Hitparade« auf den Flipchart und geben die Begründung ihrer Gruppe dazu ab. Jedes Argument darf nur einmal genannt werden.

Werden Stolpersteine überhaupt beachtet?

Kooperation

Je drei Schüler:innen begeben sich zu einem Stolperstein und beobachten die Passant:innen 30 Minuten lang aus einiger Entfernung. Führt ein sinnvolles Protokoll: Wie viele Leute gehen achtlos am Stein vorbei? Wer schenkt dem Stein auf welche Weise Beachtung? Sprecht in den zweiten 30 Minuten die Menschen an und fragt: Warum sind sie achtlos vorbeigegangen? Warum haben sie dem Stein Beachtung geschenkt? Wissen Sie Bescheid über Stolpersteine? Führt auch dazu ein sinnvolles Protokoll.

Austausch im Plenum

Jede Gruppe hält vor dem Plenum einen kleinen Vortrag zum Erlebten, präsentiert die Zahlen und die Ergebnisse der Befragungen.

Einzelarbeit

Schreibe einen Kurzbericht zum Thema »Was könnte man tun, um die Beachtung der Stolpersteine zu verbessern?«

Austausch im Plenum

Wir tragen die Vorschläge zusammen, visualisieren sie und schicken Sie in der Form einer Anregung an die Verantwortlichen, welche die Stolpersteine verlegt haben.

Die Entwicklung der KZ

Die Nazis richteten während ihrer Herrschaftszeit insgesamt 27 Hauptlager und über 1100 angeschlossene Außenlager ein. Die Entscheidungen über Haft und Entlassung aus dem KZ wurden zentral von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) in Berlin gefällt. Die Konzentrationslager wurden zu einer Einrichtung außerhalb des Rechtssystems, die einer eigenen SS-Behörde unterstand, der Inspektion der Konzentrationslager (IKL). Zunächst dienten die Lager der »Umerziehung« und Einschüchterung politischer Gegner, später wurden sie zu Zwangsarbeits- und Tötungsanstalten.

Der Kriegsausbruch im Jahr 1939 leitete eine radikale Wende im KZ-System ein: Bis 1942 stieg die Zahl der Stammlager von 6 auf 13. Die Lebensbedingungen verschlechterten sich massiv, und die Gewalt eskalierte. Die Zahl der Toten stieg drastisch an. 1938, im tödlichsten Jahr vor dem Krieg, starben etwa 1300 Häftlinge in den Lagern, 1940 waren es bereits über 14’000. Nach 1941 gehörte die Ermordung entkräfteter und kranker Häftlinge in den KZ zum Alltag.

Der Plan zur systematischen Vernichtung aller Juden im NS-Herrschaftsbereich wurde am 20. Januar 1942 in einer Villa am Wannsee bei Berlin beschlossen. Alle Juden Europas – rund 11 Millionen Menschen – sollten nach Osteuropa in Lager deportiert und dort ermordet werden. Entweder unmittelbar nach der Ankunft oder indem man sie durch Arbeit vernichtete.

Allein in Auschwitz wurden über eine Million jüdischer Menschen ermordet, darunter Tausende von Kindern. Wenn man die kleinen Ferkel nicht schlachte, so sagte Lagerleiter Rudolf Höss einmal zynisch, wüchsen sie zu Schweinen heran.

Das Lagersystem der Nationalsozialisten

Im Lagersystem der Nationalsozialisten kommen Millionen Menschen unter grausamsten Bedingungen ums Leben. Quelle: MDR-DOK

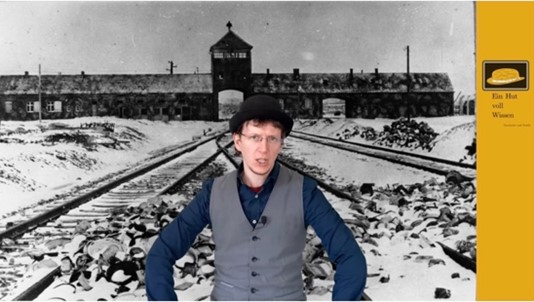

KZ – die schwarzen Löcher des Nationalsozialismus

Wie muss man sich ein KZ vorstellen? Welche Rolle spielten diese Lager damals? Waren die Nazis die Einzigen, die solche Lager zur Unterdrückung von Gegnern und Minderheiten nutzten? Quelle: Ein Hut voll Wissen

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

| Konzentrationslager – die schwarzen Löcher des Nationalsozialismus Welche Rolle diese Lager spielten, wer dort eingesperrt wurde und wie sie verwaltet wurden. (11.3.2022), Video: 11:26 | ||

| Das Lagersystem der Nationalsozialisten Im Lagersystem der Nationalsozialisten kommen Millionen Menschen unter grausamsten Bedingungen ums Leben. Kinder, Frauen und Männer verhungern, gehen an schwerer Arbeit und Krankheiten zugrunde oder werden gezielt getötet. (12.02.2019), Video: 7:52 | ||

Umerziehung | |||

KZ Wittmoor: Wo die Nazis auf Umerziehung setzten »Lieber Gott mach mich fromm, dass ich nicht nach Wittmoor komm‘!« So raunten es sich Hamburger Arbeiter im Jahr 1933 zu. Gemeint ist das erste Hamburger Konzentrationslager. | |||

Vernichtungslager | |||

| Vernichtungslager in den besetzten Gebieten Die deutschen »Einsatzgruppen« hatten zu Beginn des Eroberungs- und Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion im Sommer 1941 in Massenerschießungen in den eroberten Gebieten zehntausende Juden und sowjetische Bürger:innen ermordet. Die NS-Führung sann auf eine effizientere Tötungsart, um die »Endlösung der Judenfrage« möglichst zügig zu realisieren. | ||

Warum gab es so viele Lager in Osteuropa? Warum gab es die meisten Konzentrationlager in Polen und nicht in Deutschland oder Österreich? | |||

Zwangsarbeit in den KZ | |||

NS-Zwangsarbeit: Ausgebeutet und Vergessen Das NS-Regime baute eines der gewaltigsten Zwangsarbeitssysteme der Geschichte auf. Etwa 26 Millionen Menschen wurden im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten zum Arbeitseinsatz gezwungen. Lange zählten sie zu den »vergessenen« Opfern des Nationalsozialismus – bis die Entschädigungsdebatte Ende der 1990er Jahre ihre Geschichte in die Öffentlichkeit trug. | |||

| KZ Mauthausen: Zwangsarbeit für die Rüstungsindustrie Bis zum Jahr 1942 stellte die Arbeit in den Konzentrationslagern vorwiegend ein Mittel der Strafe oder sogar der Vernichtung dar, im Vordergrund stand für die Nationalsozialisten die Repression und nicht die Wirtschaftsleistung. Erst der kriegsbedingte Mangel an Arbeitskräften führte zu einem Funktionswandel der Konzentrationslager. Die NS-Führung fasste nun den Plan, auch KZ-Häftlinge für die deutsche Kriegsindustrie nutzbar zu machen. | ||

Massenmorde in Osteuropa | |||

Deportation in die Vernichtungslager 1941 beschloss die nationalsozialistische Führung die Umsetzung der »Endlösung« – den systematischen Massenmord an den europäischen Juden. Im Gegensatz zu Konzentrationslagern, die in erster Linie als Haft- und Zwangsarbeitsstätten dienten, waren Tötungszentren (auch als »Vernichtungslager« oder »Todeslager« bezeichnet) fast ausschließlich darauf ausgelegt, den Massenmord an Juden im Rahmen der »Endlösung« umzusetzen. | |||

Schweizer Aspekte | |||

| |||

Österreicher Aspekte | |||

Straflager in Russland, Korea und China | |||

Die Verfolgung des Alexei Navalny in Russland (02.05.2022), Video: 2:50 | |||

Putins Unrechtsystem mit Gulags im eigenen Land Misshandlungen, Folter und Morde in Putins Unrechtssystem (18.4.2023), Video: 28:01 | |||

»In der Hölle Nordkoreas« Der Nordkoreaner Shin Dong-hyuk wurde in einem Straflager geboren und konnte fliehen. Das Buch »Flucht aus Lager 14« von Blaine Harden. (24.10.2104), Video: 9:37 | |||

Scheinprozesse in Uiguren-Straflagern in China Mehr als eine Million Uiguren sind nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen in China in Gefangenenlagern interniert. In Scheinprozessen müssen sie sich nach Erkenntnissen der Deutschen Welle zu nie begangenen Straftaten bekennen. (9.6.2020), Video: 6:52 | |||

| Moderne Konzentrationslager: Uiguren in China Seit Jahren werden im Westen Chinas offenbar muslimische Angehörige der Volksgruppe der Uiguren systematisch in Lager gesperrt. Sie sollen dort »umerzogen« werden – als Reaktion auf gewalttätige Aufstände. (18.12.2019), Video: 13:06 | ||

Zu welchen Zwecken errichteten die Nazis das KZ-System?

Einzelarbeit

Versuche zu einem der folgenden 3 Begriffe Informationen zusammenzutragen: »Umerziehung im KZ«, »Zwangsarbeit im KZ«, »Massentötung im KZ«. Welchen Jahren kann man die Begriffe am ehesten zuordnen? Was passierte damals konkret und warum?

Kooperation

Jeweils 3 Schülerinnen und Schüler, die denselben Begriff untersucht haben, setzen sich zusammen und tauschen ihre Ergebnisse aus, ergänzen sich gegenseitig und visualisieren das Endprodukt.

Austausch im Plenum

Zufällig ausgewählte Schülerinnen und/oder Schüler präsentieren ihre Endprodukte vor dem Plenum.

Warum bauten die Nazis die Tötungsanstalten im Osten Europas?

Kooperation

Diskussion im Plenum: Offiziell sagten die Nazis, die Juden aus Frankreich und Deutschland würden nach Osteuropa deportiert, um dort zu arbeiten. In der Öffentlichkeit wurde dieser Darstellung lange Zeit geglaubt, selbst in jüdischen Kreisen. In Wahrheit wurden die Deportierten in Vernichtungslagern wie Auschwitz oder Majdanek kurz nach ihrer Ankunft umgebracht. Was glaubt Ihr, warum die Nazis diese Vernichtungslager nicht in Deutschland, Frankreich oder Holland errichteten, sondern in Polen?

Einzelarbeit

Erstelle eine Liste mit den Vernichtungslagern in Osteuropa. Versuche zu jedem Lager Informationen zusammenzutragen.

Kooperation

Bildet Zweiergruppen und tragt Informationen zusammen, wie die Nationalsozialisten diese Transporte organisierten.

Austausch im Plenum

Drei zufällig ausgewählte Schülerinnen und Schüler halten ein Kurzreferat zu einem dieser Themen: »Warum bauten die Nazis die Tötungsanstalten in Polen?« – »Worin unterschieden sich die Tötungsanstalten von herkömmlichen Konzentrationslagern?« – »Wie organisierten die Nazis die Transporte in den Osten?« Anschließend können den Referent:innen Fragen gestellt werden.

Könnte so etwas heute wieder passieren?

Einzelarbeit

Informiere Dich anhand des vorliegenden Materials über die Systeme zur Unterdrückung der Bevölkerung in Russland, Nordkorea oder China.

Kooperation

Bildet 3er-Gruppen zu den jeweiligen Ländern, tauscht Eure Informationen aus und bereitet das Material so vor, dass ein Gruppenmitglied im Plenum einen Kurzvortrag halten kann.

Austausch im Plenum

Kurzvorträge von zufällig ausgewählten Schülerinnen und Schülern zu den Zuständen in den einzelnen Ländern. Diskussion: Unter welchen Umständen und in welchen Ländern kann es dazu kommen, dass solche Unterdrückungssysteme errichtet werden? Wäre das auch bei uns möglich?

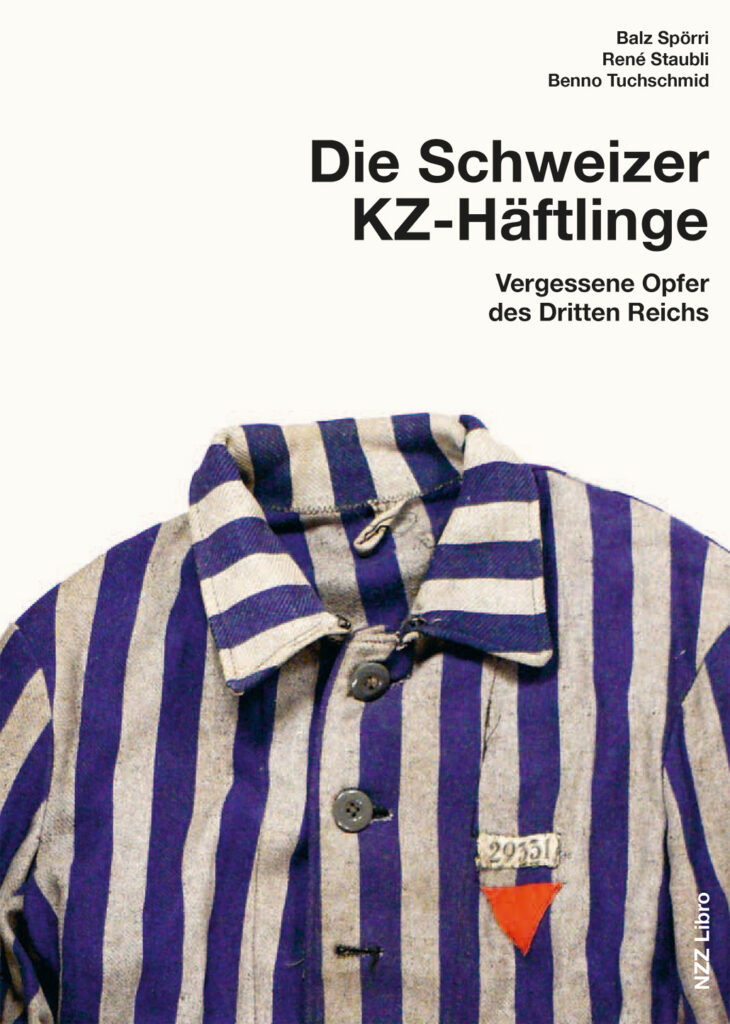

Die Schweizer KZ-Häftlinge

Die Schweizer Öffentlichkeit erfuhr erstmals aus dem Buch »Die Schweizer KZ-Häftlinge – Vergessene Opfer des Dritten Reichs« (2019), dass auch rund 400 Schweizerinnen und Schweizer in deutschen Konzentrationslagern inhaftiert waren; mehr als 200 von ihnen starben.

Es handelte sich um Schweizerinnen und Schweizer, die sich im Ausland aufhielten – in Ländern, die während des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen besetzt waren: Frankreich, Benelux, Polen, Österreich, Italien oder in Deutschland selbst.

Sie wurden verhaftet und deportiert, weil sie jüdischen Glaubens waren, sich im Widerstand gegen die Nazis engagierten, politisch bzw. gesellschaftlich missliebig waren oder sich ganz allgemein regimekritisch verhielten. Vereinzelt waren auch Straftäter darunter.

Die meisten Frauen kamen in die KZ Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald und Bergen-Belsen, die meisten Männer in die KZ Buchenwald, Dachau, Neuengamme und Mauthausen.

Die Schweizer Behörden setzten sich nur halbherzig für ihre gefangenen Landsleute ein, wenn überhaupt. Die Schweizer Regierung hätte mit mutigeren Interventionen bei den Deutschen Dutzende Leben retten können. Doch die Angst, dass die Schweiz in der Folge angegriffen oder wirtschaftliche Nachteile erleiden könnte, überwog. Auch hatte man kein Interesse, jüdische Landsleute oder solche mit sozialdemokratischer oder gar kommunistischer Gesinnung zu befreien und zurückzuholen. Man übernahm diesbezüglich das Wertesystem der Nationalsozialisten.

75 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz entschuldigte sich die Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im Namen des Bundesrats erstmals öffentlich für dieses Verhalten: Nach dem Krieg seien die überlebenden Schweizer KZ-Häftlinge und die Angehörigen der Opfer »kaltherzig behandelt« worden.

Bei einem Treffen sagte Sommaruga zu KZ-Überlebenden: »Sie wurden von den Nazis und ihren Mittätern verfolgt, und Sie haben viel Unheil erlitten. Das Mindeste, was wir tun können, ist Ihnen zu zeigen, dass Sie und Ihre Familien bei uns gut aufgehoben sind.«

Der Zürcher Albert Mülli, Häftling in Dachau (Radiobeitrag DRS)

Mindestens 391 Schweizer Staatsangehörige kamen in deutsche Konzentrationslager. Das Buch »Die Schweizer KZ-Häftlinge – Vergessene Opfer des Dritten Reichs« erzählt ihre Geschichte.

Quelle: Radio DRS, Echo der Zeit

Im Gedenken an deportierte Schweizer (Facebook)

Co-Autor Benno Tuchschmid über seine Arbeit am Buch »Die Schweizer KZ-Häftlinge«. Tele Bilingue

Das Buch »Die Schweizer KZ-Häftlinge«

Selbst unter Historikerinnen und Historikern ist kaum bekannt, dass während des Dritten Reichs Hunderte von Schweizerinnen und Schweizern in Konzentrationslagern inhaftiert waren. Viele von ihnen wurden umgebracht. Unter den Opfern waren Männer, Frauen und Kinder, Juden, Sozialisten, Homosexuelle, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Widerstandskämpfer. Die Schweizer Behörden hätten viele vor dem Tod bewahren können. Warum taten sie es nicht?

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs arbeiten die Autoren erstmals die Geschichte der Schweizer KZ-Häftlinge auf. Basierend auf Akten, Briefen, historischen Dokumenten und Gesprächen mit Angehörigen sind zudem zehn Porträts von Schweizer KZ-Häftlingen entstanden. Sie stehen stellvertretend für die vielen Schweizer Opfer nationalsozialistischer Verfolgung, die in diesem Buch erstmals in einer Liste namentlich aufgeführt werden.

Wir danken den Autoren und dem Verlag NZZ Libro für die Erlaubnis, das Buch als offene Bildungsressourcen auf der CheckNews-Plattform zur Verfügung zu stellen.

Autor/Autorin: Balz Spörri, Benno Tuchschmid, René Staubli

Balz Spörri studierte Germanistik und Geschichte und promovierte mit einer Arbeit über die Sozialgeschichte des Lesens. Er lebt als Journalist und Autor in Zürich.

Benno Tuchschmid war Reporter für die Aargauer Zeitung, SonntagsZeitung und Schweiz am Sonntag. Er leitet das Ressort Magazin der Blick-Gruppe.

René Staubli war Redaktor und Reporter für Sonntags-Zeitung, Weltwoche und Tages-Anzeiger. 2003 gewann er den Zürcher Journalistenpreis. Heute ist er als Lektor und Ghostwriter tätig.

Aus: CheckNews «Stolpersteine»

Fächer: Deutsch, Räume, Zeiten, Gesellschaften / Geografie, Geschichte

Stufen: 7. Stufe, 8. Stufe, 9. Stufe, 10. Stufe, 11. Stufe, 12. Stufe, Erwachsenenbildung

Die Buch kann in gedruckter Form direkt beim Verlag bestellt werden:

https://www.nzz-libro.ch/die-schweizer-kz-haeftlinge-978-3-03810-436-0

Direkte Folgen des Buches

Nach Erscheinen des Buches über die Schweizer KZ-Häftlinge wurde der Verein Stolpersteine Schweiz gegründet. Mit den Stolpersteinen will er die Namen und Biografien der Schweizer Opfer des Nationalsozialismus in Erinnerung rufen. Im März 2022 beschloss das Schweizer Parlament, eine nationale Gedenkstätte für die Schweizer Opfer des Nationalsozialismus einzurichten; die Planungen sind derzeit im Gang. In der Nähe von Jerusalem wurde in einer der ersten Holocaust-Gedenkstätten weltweit insgesamt 6 Millionen Bäume für die ermordeten Juden im Zweiten Weltkrieg gepflanzt. Nun ist auf dem weitläufigen Areal auch eine Gedenkstätte für die Schweizer Opfer geschaffen worden – mit den Namen aus der Liste im Buch über die Schweizer KZ-Häftlinge. Die offizielle Einweihung ist für den Holocaust-Gedenktag 2024 geplant.

Die Schweiz hätte mehr tun können

Wer das Verhalten der damaligen Akteure beurteilen will, steht vor der schwierigen Frage, welchen Spielraum die Schweizer Regierung besaß, um Gefangene vor der Deportation zu bewahren oder aus den KZ zu befreien. «Es war sehr schwierig, aber nicht unmöglich, Menschen auf ‹diplomatischem› Weg zu retten», meint der Historiker Sebastian Weitkamp.

Angehörige von Verhafteten und Vertreter kantonaler Verwaltungen schlugen vor, dass die Schweiz Maßnahmen gegen Deutschland ergreifen sollte, um Gefangene freizupressen. Das wurde im Bundesrat jedoch nie ernsthaft diskutiert. Hätte ein solcher Schritt Vergeltungsmaßnahmen des NS-Regimes gegen die Schweiz ausgelöst, allenfalls sogar einen militärischen Angriff? Oder hätte das NS-Regime Schweizer KZ-Häftlinge freigelassen? Die Frage muss offenbleiben.

Um sich für Schweizer Opfer der NS-Verfolgung einzusetzen – wenn überhaupt, nutzte die Schweiz in der Regel nur den «geräuschlosen» klassischen, diplomatischen Weg. Dabei war die Schweiz für das NS-Regime unter anderem wegen des Alpentransits, der Produktion kriegswichtiger Güter und der Beschaffung von Devisen unentbehrlich. Man hätte also mehr Druck aufsetzen können.

Führende HistorikerInnen sind der Ansicht, dass die Schweiz während des NS-Regimes nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt hat. Die Schweiz hätte Dutzende Leben retten können, wenn sie sich mutiger und mit mehr Nachdruck für ihre KZ-Häftlinge eingesetzt hätte.

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

Vergessene Schweizer KZ-Häftlinge Mindestens 391 Frauen und Männer mit Schweizer Staatsbürgerschaft waren während des Zweiten Weltkriegs in Konzentrationslagern inhaftiert.Eine umfassende Recherche dazu wurde vom Autorenteam mit Balz Spörri, René Staubli und Benno Tuchschmid in mehrjähriger Arbeit geleistet. (23.1.2020), Podcast, ~20 Min. | |||

Vergessene Schweizer KZ-Häftlinge – vom eigenen Land im Stich gelassen Eine Studie offenbart, wie wenig Schweizer Diplomaten für ihre Landsleute taten, die vom NS-Regime inhaftiert worden waren. Auch die Überlebenden behandelte man kaltherzig. (5.2.2020) | |||

Mit Schweizer Pass in Hitlers Todeslagern Am Mittwoch ist Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Lesen Sie anlässlich des Gedenktags über die rund 400 Schweizerinnen und Schweizer, die in Konzentrationslagern der Nazis inhaftiert waren. (10.2.2020), | |||

Die Schweiz und ihre KZ-Häftlinge Als der Schweizer Jude Adhémar Wyler am 8. Mai 1945 nach fast drei Jahren im KZ Auschwitz im Pariser Gare de l’Est eintrifft, empfängt ihn eine Ehrenformation der französischen Armee. Als Wyler zwei Monate später in seine Heimat zurückkehrt, empfängt ihn in Bern niemand. (26.1.2020), | |||

| Schweizer Parlament befürwortet Memorial für die Schweizer Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung Vor einem Jahr wurden zwei parlamentarische Motionen eingereicht, die vom Bund die Schaffung einer nationalen Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus forderten. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) begrüsst »diesen historisch wichtigen Schritt« in einer Mitteilung. (10.3.2022), | ||

Bestehendes Konzept für die Gedenkstätte 2020 jährte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Standen in den ersten Nachkriegsjahrzehnten der von Deutschland begonnene Eroberungskrieg und seine Zerstörungen im Zentrum der Erinnerung, so ist seit den 1980er Jahren zunehmend der verbrecherische Charakter des nationalsozialistischen Regimes ins historische Bewusstsein gerückt. | |||

Erinnerung ist kein Selbstläufer Die rund fünfzig Gedenktafeln, Stolpersteine und Skulpturen, die heute in der Schweiz an den Holocaust erinnern, sind allesamt das Ergebnis zivilgesellschaftlicher Initiativen. Das hat immer wieder für Irritation gesorgt – und soll sich nun endlich ändern. (26.5.2021), | |||

Die Schweiz tat sich lange schwer mit der Erinnerungskultur Die Forderung, auch die Schweiz solle ein Mahnmal für die Shoah errichten, erfährt breite politische Unterstützung – auch in rechtskonservativen Kreisen. Das ist neu. Die offizielle Schweizer Erinnerungspolitik war lange von politischen Gräben geprägt und schritt erst seit den 1990er Jahren zaghaft voran. (10.4.2021) | |||

| Gedenkstätte für CH-Holocaust-Opfer im Märtyrerwald von Jerusalem (2023) Video: 2:15 | ||

| Ziele des Vereins Stolpersteine Schweiz Der gemeinnützige Verein Stolpersteine Schweiz engagiert sich für das Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus, die zumindest einen Teil ihres Lebens in der Schweiz verbrachten, von den Schweizer Behörden nicht oder unzureichend geschützt oder gar an Nazideutschland ausgeliefert wurden. | ||

Ausführliche Biografien von Schweizer KZ-Häftlingen im Buch Marcelle Giudici-Foks, S. 129 Familie Abegg, S. 139 Gino Pezzani, S. 151 Anna Böhringer-Bürgi, S. 161 Albert Mülli, S. 173 Emma Kübler-Schlotterer, S. 185 Gino Parin, S. 199 Anne-Françoise Perret-Gentil-dit-Maillard, S. 211 Emil Würth und Nelly Hug, S. 221 René Pilloud, S. 231 | |||

| Kurzbiografien von Schweizer KZ-Häftlingen mit Stolpersteinen Albert Mülli Andreas Fleig Anna Maria Böhringer Armin Weiss Ernst Bärtschi Familie Braunschweig Familie Levithus Familie Rothschild Gaston Dreher Gino Pezzani Henrika Sigmann Josef Traxl Julie Flöscher Kurt Preuss Lea und Alain Berr Lulu Salomons Margot Correns Mina und Fanny Epstein Otto Vogler Robert Kehrli Sara Sabine Pommer Walter Kölliker | ||

| |||

Warum kamen Schweizerinnen und Schweizer in KZ?

Einzelarbeit

Im Buch über die Schweizer KZ-Häftlinge sind 10 große Porträts abgedruckt (Seiten 129 bis 239). Wählt ein Porträt, lest es sorgfältig und beantwortet für Euch die Frage: »Warum und mit welchen Folgen kam dieser Mensch ins KZ?« Haltet Eure Antwort in Form eines Kurzberichts schriftlich fest.

Kooperation

In 2er-Gruppen mit verschiedenen Porträts: Lest Euch Eure Kurzberichte vor. Findet Ihr Parallelen, Unterschiede? Haltet wichtige Ergebnisse schriftlich fest.

Austausch im Plenum

Haltet die Gründe für die Verhaftungen neben den Namen der Betroffenen visuell fest und diskutiert das Ergebnis. Tragt die Schicksale der Betroffenen ein.

Einzelarbeit

Lest auf den nächsten Tag im Buchmanuskript das Kapitel »Die Opfer« (S. 242-251).

Und bereitet Euch zuhause auf folgende Fragen vor:

- Warum wurden die meisten Schweizer KZ-Opfer in Frankreich verhaftet?

- Warum stieg die Zahl der Verhaftungen von 1942 bis 1944 sprunghaft an?

- Welches waren die wichtigsten Verhaftungsgründe (und was fällt Dir dabei auf)?

- Warum kamen so viele Frauen in die KZ Auschwitz und Ravensbrück?

- Wie alt war das jüngste Schweizer KZ-Opfer, wie alt das älteste?

- Lies die Seiten 253 bis 255 der Opferliste im Buch und notiere Dir dazu Gedanken.

Austausch im Plenum

Zufällig ausgewählte Schülerinnen und Schüler beantworten die gestellten Fragen. Das Plenum trägt Ergänzungen bei. Notiert Euch die Ergänzungen in Euren Unterlagen.

Die Bemühungen der Schweizer Regierung um ihre KZ-Häftlinge

Einzelarbeit

Wähle eines der folgenden Buchkapitel aus und lies es sorgfältig durch: »Die Bemühungen der Schweiz um ihre KZ-Häftlinge« (S. 79), »Die verpasste Chance zur Befreiung von KZ-Häftlingen« (S. 85), »Das große Vergessen« (S. 99), »Hat die Schweiz versagt?« (S. 111). Bereite Dich darauf vor, eine Zusammenfassung des Kapitels im Plenum vorzutragen.

Kooperation

2er-Gruppe: Trage einer Kollegin oder einem Kollegen, der/die dasselbe Kapital bearbeitet hat, Deine Zusammenfassung vor. Tauscht anschließend die Rollen und bereinigt Eure Texte.

Austausch im Plenum

Zufällig ausgewählte SchülerInnen tragen ihre Zusammenfassungen der Kapitel vor. Nach jedem Kapitel können aus dem Plenum Fragen gestellt werden.

Einzelarbeit

Schreibe Deine Antwort auf folgende Frage auf: Wie hättest Du gehandelt, wenn Du damals Bundesrat oder Bundesrätin gewesen wärst?

Austausch im Plenum

Zufällig ausgewählte SchülerInnen tragen ihre Antworten im Plenum vor. Anschließend führen wir eine Schlussdiskussion.

Braucht es eine Schweizer Gedenkstätte?

Einzelarbeit

Lest den Artikel »Schweizer Parlament befürwortet Memorial für die Schweizer Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung« und das bestehende Konzept für ein »Mémorial«.

Kooperation

3er-Gruppen: Diskutiert miteinander die Notwendigkeit der Errichtung einer Gedenkstätte für die Schweizer Opfer des Nationalsozialismus. Haltet die Punkte fest, die dafür sprechen und jene dagegen.

Austausch im Plenum

Zufällig ausgewählte Vertreter:innen der Gruppen präsentieren ihre Pro- und Kontra-Argumente.

Einzelarbeit

Halte in einem kurzen Text fest, warum Du die Schaffung einer Gedenkstätte für die Schweizer Opfer des Nationalsozialismus befürwortest oder ablehnst

Warum ist Erinnern wichtig?

»Erinnerung ist nötig, weil jede Einzelne, jeder Einzelne uns angeht.

Weil die Erinnerung an den Nationalsozialismus bedeutet, sich die Opfer zu vergegenwärtigen, in allem, was sie ausmachte, sich ihre Namen in Erinnerung zu rufen, ihre Gesichter und Geschichten; jene Momente, wo jemand über ein Schicksal entschied, und Mitmenschen, die dies hätten verhindern können, schwiegen.

Weil nur in Erinnerung bleibt, was wir uns in Erinnerung rufen.

Weil nur jene im Gedächtnis bleiben, an die wir uns erinnern können.«

(Verein Stolpersteine Schweiz)

(Deutsche Bundeszentrale für politische Bildung, 2022)

»Gedenkkultur ist das Fundament einer kritischen und bewussten Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sowie die Basis für einen verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Geschichte. Gedenkkultur ist aber auch identitätsstiftend und soll das gesellschaftliche Bewusstsein für jegliche Formen von Gewalt und Diskriminierung schärfen und gleichzeitig den Wert einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft hervorheben.«

(Website des österreichischen Parlaments)

»Damit wir aus der Geschichte lernen können, ist es wichtig, nie zu vergessen, was damals passiert ist. Erinnern bedeutet deshalb nicht nur, sich an die Vergangenheit zu erinnern, sondern auch heute Hass und Hetze gegen andere zur verhindern, damit sich die grausame Geschichte in Zukunft nicht wiederholt.«

(Die Schülerinnen Karola und Katrin

auf einer thematischen Website des ZDF, 2023)

»Das Buch über die Schweizer KZ-Häftlinge und die Stolpersteine geben den Opfern einen Namen, eine Geschichte, eine Identität zurück. Und vor allem gibt es uns, den Nachgeborenen, die Möglichkeit, uns an sie zu erinnern. Ohne diese Erinnerung und ohne einen Namen sind sie für uns wie nicht existent. Das ist es doch, was passiert, wenn wir über einen dieser Steine stolpern: Wir fragen uns, wer dieser Mensch war, in welcher Umgebung er gelebt hat und was sein Vergehen war, dass man ihn, vielleicht zusammen mit seiner Familie, verhaftet, deportiert und ermordet hat.«

(Dr. Ralph Lewin, Präsident Schweizerischer

Israelitischer Gemeindebund

anlässlich der Stolpersteinsetzungen

vom 2.11.2021 in Basel).

Müssen wir uns wirklich an frühere Zeiten erinnern?

Einzelarbeit

Im Kasten »Zur Bedeutung der Erinnerung« findest Du 5 Statements. Ziehe 3 Kernsätze aus den Statements: »Erinnern ist nötig, weil/damit …«

Kooperation

3er-Gruppen: Lest einander Eure Kernsätze vor, diskutiert sie und bringt sie in eine »Hitparade« der Wichtigkeit

Austausch im Plenum

Eine zufällig ausgewählte Schüler:in pro Gruppe trägt die »Hitparade« vor. Wir diskutieren im Plenum darüber.

Erinnern in Deutschland

»Ohne Erinnerung gäbe es keine Zivilisation, keine Gesellschaft, keine Zukunft. Ob als Individuum oder Gesellschaft: Erinnern ist entscheidend für unsere Identität und schafft ein Gefühl der sozialen Zugehörigkeit.«

(Deutsche Bundeszentrale für politische Bildung, 2022)

»Damit wir aus der Geschichte lernen können, ist es wichtig, nie zu vergessen, was damals passiert ist. Erinnern bedeutet deshalb nicht nur, sich an die Vergangenheit zu erinnern, sondern auch heute Hass und Hetze gegen andere zu verhindern, damit sich die grausame Geschichte in Zukunft nicht wiederholt.«

(Die Schülerinnen Karola und Katrin auf einer thematischen Website des ZDF, 2023)

Die »Alternative für Deutschland« (AfD) benutzt die Stolpersteine, um Politik zu machen. Sie fordert, die im Land herrschende »Erinnerungs-Diktatur« zu beenden und einen »Schlussstrich bei der Erinnerung« zu ziehen. Die Stolpersteine seien »ein Denkmal der Schande«. Die anderen Parteien reagierten im Bundestag empört.

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

Warum erinnern an den Holocaust wichtig ist Auch wenn der Holocaust schon etwa 80 Jahre her ist, ist es wichtig, an ihn zu erinnern. Aber was ist denn der Holocaust? (mit Kurzvideo, was den Menschen damals von den Nazis angetan wurde) (26.1.2023) | |||

KZ-Gedenkstätten sind auch Zeitzeugen Erinnerung wachhalten, auch wenn kaum noch Zeitzeugen leben – vor dieser Aufgabe stehen KZ-Gedenkstätten in den kommenden Jahren. Umso wichtiger werde das »topografische Gedächtnis«, sagte Gedenkstätten-Leiter Axel Drecoll im Dlf. Die Stätten seien »steinerne Zeugen« der NS-Verbrechen. (18.5.2021), Text und Podcast | |||

Deutsche Erinnerungskultur aus der Sicht einer Zugezogenen DW-Autorin und Israelin Dana Regev hat beobachtet, dass sich viele Deutsche für die NS-Vergangenheit ihres Landes schämen – und vielschichtig damit umgehen. (15.7.2020) | |||

Studie: Jugend mit großem Interesse an NS-Zeit Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg sind für junge Menschen in Deutschland zentrale Referenzpunkte in der Erinnerungskultur, so eine Studie. Sie wünschen sich eine besondere Vermittlung der Inhalte. (21.2.2023) | |||

Warum ist Erinnerung wichtig? Erinnerung ist allgegenwärtig: Wir besuchen Museen, benennen Straßen, feiern Gedenktage. Wie wir uns an unsere Vergangenheit erinnern und wie sich das über die Jahre verändert, erklärt dieser Film. (12.2021), Video: 2:00 | |||

Holocaust Gedenktag: Die Erinnerungskultur verändert sich Die KZ Neuengamme und Bergen-Belsen versuchen auf Tiktok, junge Menschen anzusprechen und an die Nazizeit zu erinnern. Auch Überlebende der KZ nutzen Social Media, um Junge zu erreichen. (27.1.2023), Video: 2:26 | |||

| Die Wannsee-Konferenz: Wie der Holocaust organisiert wurde Fünfzehn Männer treffen sich in einer Villa am Berliner Wannsee am 20. Januar 1942. Was sie besprechen, soll Millionen Menschen den Tod bringen. Die Nationalsozialisten planen die »Endlösung der Judenfrage«, wie sie es nennen. (20.1.2022), Video: 11:41 | ||

Jan Böhmermann: Das Problem mit deutscher Erinnerungskultur Wann hast du das letzte Mal an Nationalsozialismus gedacht? Über die Hälfte aller Deutschen denkt da nämlich nicht so gerne dran und würde am liebsten einen »Schlussstrich« unter das Thema ziehen. (18.2.2022), Video: 23:08 (ab 2:55 bis 9:50) | |||

Erinnern oder einen Schlussstrich ziehen?

Einzelarbeit

Schau Dir das Video zur Diskussion im Bundestag an. Was denkst Du zum Thema Erinnerung an den Holocaust? Sollen junge Menschen an die Geschehnisse von damals erinnert werden oder findest Du, das sei nicht mehr nötig oder zumindest nicht in diesem Ausmaß? Notiere Deine Argumente.

Kooperation

3er-Gruppen: Tragt Eure Argumente in der Gruppe vor und diskutiert sie. Visualisiert Eure wichtigsten gemeinsamen Erkenntnisse und Meinungsverschiedenheiten.

Austausch im Plenum

Eine Schülerin oder ein Schüler pro Gruppe trägt die wichtigsten Punkte vor. Danach machen wir eine geheime Abstimmung zur Frage »Erinnern oder einen Schlussstrich ziehen« – schreibe auf ein Kärtchen »Weiterhin erinnern« – »einen Schlussstrich ziehen« oder »andere Formen der Erinnerung suchen«. Anschließend zählen wir die Kärtchen aus und diskutieren das Resultat.

Eignen sich Social Media-Kanäle zur Erinnerung an den Holocaust?

Einzelarbeit

Schaut Euch das WDR-Video an. Sucht auf Social Media-Kanälen Informationen zu Stolpersteinen, der Nazizeit und dem Holocaust. Notiert Euch die interessantesten Beispiele.

Kooperation

3er-Gruppen: Informiert einander über Eure Fundstellen auf Social Media zum Thema. Habt Ihr geeignete Formen gefunden? Visualisiert ein positives und ein negatives Beispiel so, dass Ihr es im Plenum vortragen könnt.

Austausch im Plenum

Zufällig aus den Gruppen ausgewählte Schülerinnen und Schüler tragen ihre Beispiele vor. Anschließend diskutieren wir die Eignung von Social Media in der Erinnerungskultur.

Austausch im Plenum

Wir schauen uns gemeinsam das Video von Jan Böhmermann über das Problem mit der deutschen Erinnerungskultur an (2:50 bis 9:50) und diskutieren anschließend im Plenum darüber.

Einzelarbeit

Schreibe einen kurzen persönlichen Text zur Frage, ob sich Social Media zur Erinnerung an den Holocaust eignen.

Austausch im Plenum

Drei Schüler:innen, die Lust haben, lesen der Gruppe ihre Texte vor.

Woran werden sich die Menschen in 75 Jahren erinnern?

Einzelarbeit

Notiere, an welche großen Themen unserer Gegenwart die Menschen in 75 Jahren erinnert werden sollten.

Kooperation

3er-Gruppen: Tauscht Euch aus, bildet eine »Hitparade« mit den 5 wichtigsten Themen und begründet zu jedem Thema, warum es so wichtig ist, sich in 75 Jahren daran zu erinnern

Austausch im Plenum

Zufällig ausgewählte Schüler:innen aus den Gruppen stellen ihre »Hitparaden« inklusive Begründungen vor. Anschließend diskutieren wir die Ergebnisse im Plenum.

Erinnern in Österreich

»Es ist unser Wille und unsere Verpflichtung, die Erinnerung an die Opfer zu bewahren. Und es ist unser Wille und unsere Verpflichtung, daran zu erinnern, dass nicht nur die Opfer, sondern auch Täter und Täterinnen Teil unserer Gesellschaft waren und von ihr geprägt waren. Insofern trägt Österreich Mitverantwortung für das Leid, das zwar nicht Österreich als Staat, wohl aber Bürger dieses Landes über andere Menschen und Völker gebracht haben.«

(Bundespräsident Alexander Van der Bellen

anlässlich der Eröffnung der neuen österreichischen Länderausstellung

»Entfernung – Österreich und Auschwitz« am 4.10.2021)

»Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen«

Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, 5:32

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

Holocaust-Gedenktag: Wie sich Erinnerungsarbeit verändert Der Holocaust-Gedenktag wird weltweit begangen, um an NS-Opfer zu erinnern. Doch wie kann es gelingen, ein »Nie wieder!« als Vermächtnis der Überlebenden für Folgegenerationen zu bewahren? Über neue Wege im Umdenkprozess (27.1.2023) | |||

Holocaust Gedenktag: Die Erinnerungskultur verändert sich Die KZ Neuengamme und Bergen-Belsen versuchen auf Tiktok, junge Menschen anzusprechen und an die Nazizeit zu erinnern. Auch Überlebende der KZ nutzen Social Media, um Junge zu erreichen. (27.1.2023), Video: 2:26 | |||

| Video-Interviews mit österreichischen ZeitzeugInnen Sieben österreichische ZeitzeugInnen sprechen in Video-Interviews darüber, wie sie trotz widrigster Bedingungen die NS-Zeit überleben konnten: in Konzentrationslagern, im Versteck, in der NS-Kindereuthanasieanstalt »Am Spiegelgrund«, im Fluchtland, als »Halbjüdin« in Wien, als Kärntner Slowenin. | ||

| NS-Judenverfolgung: Ausgrenzung, Entrechtung Im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) finden sich zum Thema »NS-Judenverfolgung: Ausgrenzung, Entrechtung« 13 schriftliche Erlebnisberichte von Betroffenen. | ||

| Österreichs schleppende Aufarbeitung seiner NS-Vergangenheit (7.5.2020), Video: 10:15 | ||

»Steine der Erinnerung« versus »Stolpersteine« in Österreich gibt es Steinsetzungen verschiedener Organisatoren | |||

»Schluss mit Schuld – was der Holocaust mit mir zu tun hat« Warum sollte man sich 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg an die Gräueltaten der Nationalsozialisten erinnern und was haben die Geschehnisse von damals mit dem Leben der Menschen von heute zu tun? (21.3.2018), Video: 51.29 | |||

»Die Menschen werden nicht gescheiter« – Interview mit der Zeitzeugin Anna Hackl Sie hat im Kreis ihrer Familie die wohl extremste Form von Zivilcourage erlebt: Die Flucht von 500 russischen Soldaten aus dem KZ Mauthausen 1945 prägte das Leben von Anna Hackl. Und hat die nunmehr 92-Jährige mit einer feinen Sensorik für politische Veränderungen ausgestattet: Heute sei das »Nie wieder« sichtbar brüchiger geworden. (8.5.2023) | |||

Für Lehrpersonen | |||

| ERINNERN.AT Das vielfältige Angebot von ERINNERN.AT richtet sich an Lehrer:innen aller Schultypen und Unterrichtsfächer sowie an Pädagog:innen der außerschulischen Bildung und an Erwachsenenbildner:innen. Es stellt umfassende Lernangebote zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust bereit. | ||

Erinnern oder einen Schlussstrich ziehen?

Austausch im Plenum

Wir schauen uns gemeinsam die ORF-Dokumentation »Schluss mit Schuld – was der Holocaust mit mir zu tun hat« an und tauschen uns danach in freier Diskussion aus.

Einzelarbeit

Was denkst Du zum Thema Erinnerung an den Holocaust? Sollen junge Menschen an die Geschehnisse von damals erinnert werden oder findest Du, das sei nicht mehr nötig oder zumindest nicht in diesem Ausmaß? Notiere Deine Argumente.

Kooperation

3er-Gruppen: Tragt Eure Argumente in der Gruppe vor und diskutiert sie. Visualisiert Eure wichtigsten gemeinsamen Erkenntnisse und Meinungsverschiedenheiten.

Austausch im Plenum

Eine Schülerin oder ein Schüler pro Gruppe trägt die wichtigsten Punkte vor. Danach machen wir eine geheime Abstimmung zur Frage »Erinnern oder einen Schlussstrich ziehen« – schreibe auf ein Kärtchen »Weiterhin erinnern« – »einen Schlussstrich ziehen« oder »andere Formen der Erinnerung suchen«. Anschließend zählen wir die Kärtchen aus und diskutieren das Resultat.

Eignen sich Social Media-Kanäle zur Erinnerung an den Holocaust?

Einzelarbeit

Schaut Euch das WDR-Video an. Sucht auf Social Media-Kanälen Informationen zu Stolpersteinen, der Nazizeit und dem Holocaust. Notiert Euch die interessantesten Beispiele.

Kooperation

3er-Gruppen: Informiert einander über Eure Fundstellen auf Social Media zum Thema. Habt Ihr geeignete Formen gefunden? Visualisiert ein positives und ein negatives Beispiel so, dass Ihr es im Plenum vortragen könnt.

Austausch im Plenum

Zufällig aus den Gruppen ausgewählte Schülerinnen und Schüler tragen ihre Beispiele vor. Anschließend diskutieren wir die Eignung von Social Media in der Erinnerungskultur.

Austausch im Plenum

Wir schauen uns gemeinsam das Video von Jan Böhmermann über das Problem mit der deutschen Erinnerungskultur an (2:50 bis 9:50) und diskutieren anschließend im Plenum darüber.

Einzelarbeit

Schreibe einen kurzen persönlichen Text zur Frage, ob sich Social Media zur Erinnerung an den Holocaust eignen.

Austausch im Plenum

Drei SchülerInnen, die Lust haben, lesen der Gruppe ihre Texte vor.

Woran werden sich die Menschen in 75 Jahren erinnern?

Einzelarbeit

Notiere, an welche großen Themen unserer Gegenwart die Menschen in 75 Jahren erinnert werden sollten.

Kooperation

3er-Gruppen: Tauscht Euch aus, bildet eine »Hitparade« mit den 5 wichtigsten Themen und begründet zu jedem Thema, warum es so wichtig ist, sich in 75 Jahren daran zu erinnern.

Austausch im Plenum

Zufällig aus gewählte Schülerinnen und Schüler aus den Gruppen stellen ihre »Hitparaden« inklusive Begründungen vor. Anschließend diskutieren wir die Ergebnisse im Plenum.

Um Lehrpersonen Anregungen für die Bearbeitung des Stoffes KZ-Häftlinge/Stolpersteine zu geben, haben wir Mittelschullehrpersonen gebeten, uns ihre Unterrichtskonzepte zur Verfügung zu stellen.

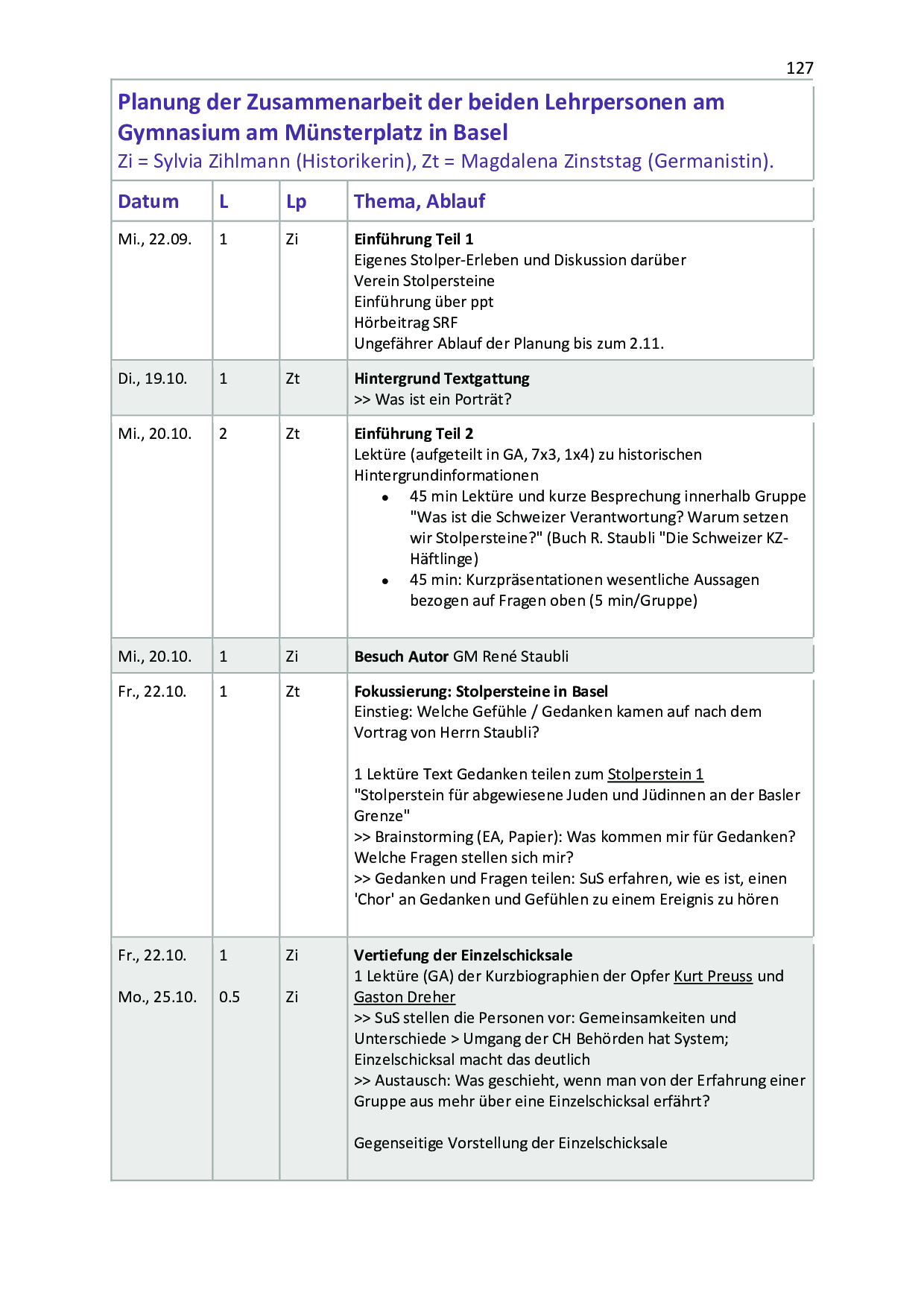

Fächerverbindender Projektunterricht von Magdalena Zinsstag und Sylvia Zihlmann, Basel

Frido Koch im Gespräch mit Magdalena Zinsstag und Sylvia Zihlmann über ihr Stolpersteine-Projekt

Die Historikerin Sylvia Zihlmann und die Germanistin Magdalena Zinsststag beschäftigten sich rund um die Stolperstein- und -schwellensetzung in Basel intensiv mit dem Stoff. Sie nutzten die insgesamt 12 Lektionen, um mit den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums am Münsterplatz nicht nur über die historischen Aspekte zu sprechen: Vor der Schwellensetzung in Riehen griffen sie die Themen «Reden halten» und «Präsentation vor Publikum» auf. Sie vermittelten ihren Schülerinnen und Schülern damit praktisches, lebensnahes Wissen über das eigentliche Thema hinaus. Entsprechend gelungen waren die Beiträge bei der Schwellensetzung in Riehen für zurückgewiesene Flüchtlinge und bei der Steinsetzung für den Juden Armin Weiss.

In den Unterlagen finden Sie das Konzept für die fächerübergreifende Zusammenarbeit der beiden Lehrerinnen und die verwendeten Materialien.

Einführung in das Projekt „Stolpersteine“, Basel

Fächerverbindender Projektunterricht (Deutsch und Geschichte) (Planung der Lehrpersonen, Arbeitsaufträge und Powerpoint-Präsentation und Beiträge der Schüler:innen bei den Schwellen-/Steinsetzungen)

Autor/Autorin: Magdalena Zinsstag, Sylvia Zihlmann

Umfang/Länge: 37 Seiten

Aus: CheckNews «Stolpersteine»

Fächer: Deutsch, Räume, Zeiten, Gesellschaften / Geografie, Geschichte

Stufen: 9. Stufe, 10. Stufe, 11. Stufe, 12. Stufe

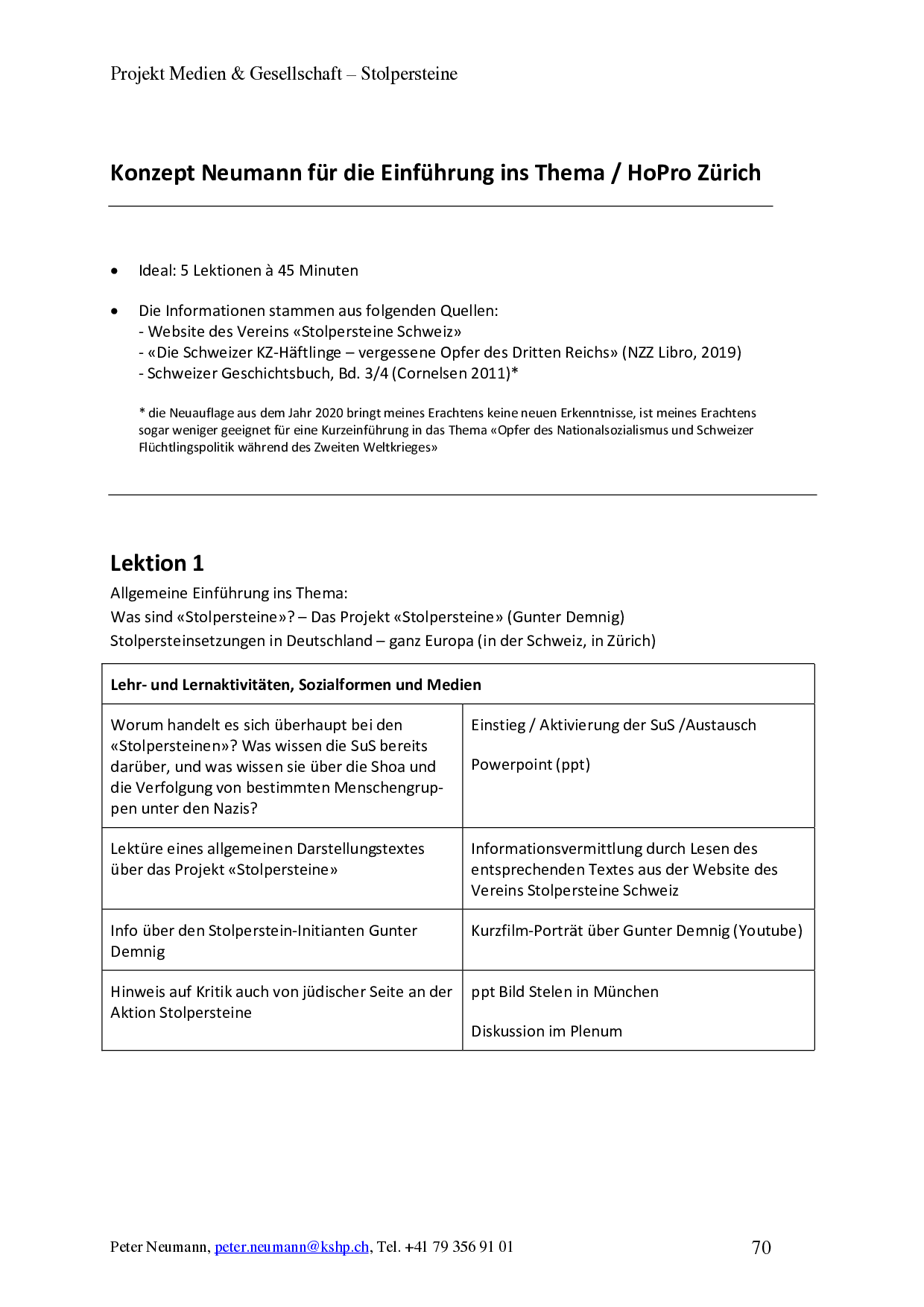

Projektwoche zu Stolpersteine von Peter Neumann, Zürich

Peter Neumann war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2021 als Geschichtslehrer an der Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich tätig. Im Rahmen einer Projektwoche «Menschen und Gesellschaft» behandelte er in seinem letzten Schuljahr mit Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen das Thema Stolpersteine und dessen Hintergründe.

In den Unterlagen finden Sie sein Konzept für 5 Lektionen, die zugehörigen Arbeitsblätter, Illustrationsvorschläge und eine Zusammenfassung der Aktivitäten mit der Schülergruppe. Die Schülerinnen und Schüler begleiteten am 21. Juni 2021 die Stolpersteinsetzungen für Henrika Sigmann-Weinberger, Sara Sabine Pommer-Pomeranz, Julie Emma Flöscher und Walter Kölliker mit selber geschriebenen Texten. Diese Beiträge stehen bei den jeweiligen Opfern.

Einführung in das Projekt „Stolpersteine“, Zürich

Unterrichtsplanung für 5 Lektionen mit Lehr- und Lernaktivitäten, Sozialformen und Medien (Arbeitsblätter und Powerpoint-Präsentation einer Schülergruppe)

Autor/Autorin: Peter Neumann

Umfang/Länge: 28 Seiten

Aus: CheckNews «Stolpersteine»

Fächer: Räume, Zeiten, Gesellschaften / Geografie, Geschichte

Stufen: 9. Stufe, 10. Stufe, 11. Stufe, 12. Stufe

Stolpersteine und künstliche Intelligenz

Ihr habt Euch nun ein solides Wissen über die Stolpersteine und die damit verbundene Erinnerungskultur angeeignet.

Mit diesem Wissen wollen wir überprüfen, wie Chatbots (z. B. Chat-GPT, künstliche Intelligenz) mit dem Thema umgehen.

Stand heute (Mai 2023) ist erst Chat-GPT von OpenAI öffentlich verfügbar. Schon bald wird Google sein Tool »Bard« in Europa freigeben (in den USA ist es bereits verfügbar).

Sowohl den Ergebnissen von Chat-GPT als auch jenen von Bard oder weiteren kommenden Chatbots sollte man nicht blind vertrauen. Die Informationen müssen in jedem Fall geprüft werden. Dazu seid Ihr mit Eurem Wissen über das Thema Stolpersteine und mit Hilfe der in dieser Lernumgebung aufgeführten Dokumentationen in der Lage.

Wenn zwei KI-Tools zur Verfügung stehen, solltet Ihr unbedingt beide nutzen und die Ergebnisse kritisch vergleichen.

Quelle | Titel | Hintergründe | Schwierigkeit |

|---|---|---|---|

Was sagt Chat-GPT zu den Stolpersteinen und zum Thema Erinnerung?

Kooperation

4er-Gruppen: Findet miteinander 10 Fragen heraus, die Ihr der künstlichen Intelligenz Chat-GPT zum Thema Holocaust und Stolpersteine stellen wollt. Formuliert diese Fragen schriftlich und so, dass Ihr sie im Plenum präsentieren könnt (Visualisierung).

Austausch im Plenum

Zufällig ausgewählte Schüler:innen stellen die 10 Fragen ihrer Gruppe vor. Anschließend stimmen wir darüber ab, welche 10 Fragen die Interessantesten sind. Wir verteilen die 10 Fragen auf die bestehenden Gruppen.

Kooperation

Jede Gruppe loggt sich bei chat.openai.com ein und stellt die ihr zugewiesene(n) Frage (n). Kopiert Frage und Antwort in ein Word-Dokument. Sendet es anschließend den anderen Gruppen.

Einzelarbeit

Vergleiche die Antwort von Chat-GPT mit Deinem Wissen.

Austausch im Plenum

Wir besprechen die Antworten von Chat-GPT und überprüfen die Qualität.

Einzelarbeit

Nimm die Antwort von Chat-GPT und redigiere/korrigiere/ergänze Sie mit Deinem Wissen.

Was hat Chat-GPT bei einer früheren Fragerunde geantwortet?

Lest auf den nächsten Tag im Buchmanuskript das Kapitel »Die Opfer« (S. 242-251).

Und bereitet Euch zuhause auf folgende Fragen vor:

- Warum ist es wichtig, dass wir uns an den Holocaust erinnern? (PDF)

- Gibt es Gründe, sich nicht an den Holocaust zu erinnern? (PDF)

- Sind die Stolpersteine von Gunter Demnig ein kommerzielles Projekt? (PDF)

- Wo werden die Stolpersteine hergestellt? (PDF)

- Welche Menschen wurden von den Nationalsozialisten verfolgt? (PDF)

- Ich wohne an der (Adresse). Wo liegt der nächste Stolperstein? (PDF)

- Was spricht gegen Stolpersteine? (PDF)

- Werden Stolpersteine von Passanten überhaupt beachtet? (PDF)

- Warum bauten die Nazis die Tötungsanstalten im Osten Europas? (PDF)

- Eignen sich Social Media, um die Erinnerung an den Holocaust wach zu halten? (PDF)

Kooperation

4er-Gruppen: Habt Ihr ähnliche oder andere Fragen gestellt? Vergleicht die Antworten? Stellt Ihr Unterschiede oder Gemeinsamkeiten fest? Wir erklärt Ihr euch das?

Austausch im Plenum

Zufällig ausgewählte Schüler:innen stellen die Feststellungen aus ihrer Gruppe vor.